Рентгенологические исследования при пороках развития уха

В вопросе о показаниях к реконструктивной слухулучшающей операции существенное значение наряду с аудиометрией имеет и рентгенологический метод исследования. Еще в начале нашего века с самых первых шагов развития медицинской рентгенологии Л. Т. Левин, Schwarlze рекомендовали пользоваться рентгенологическим методом исследования при врожденной атрезии наружного слухового прохода и микротии. В последующем благодаря работам Schuiler, Sonnenkalb, Stenvers, Majer и др. полнилась возможность с достаточной точностью выявлять состояние костного отдела наружного слухового прохода, барабанной полости, антрума, клеточной системы височной кости.

После сообщения Van der Platz о применении методик прямого увеличения рентгеновского изображения появляются работы Werner), Agazzi и др., указывающие на более широкие диагностические возможности этого метода но сравнению с обычным рентгенологическим исследованием при врожденных пороках развития наружного и среднего уха. С развитием томографического метода исследования появилась также возможность топического определения элементов височной кости (Fairmami, Б. Гладыш).

Удается установить наличие или отсутствие наковальни и молоточка, их положение и степень недоразвития, определить состояние элементов костной капсулы внутреннего уха и пирамиды височной кости в црлом (Б. Гладыш, Mundlich, Frei, Brainier, Peterson, Stoested).

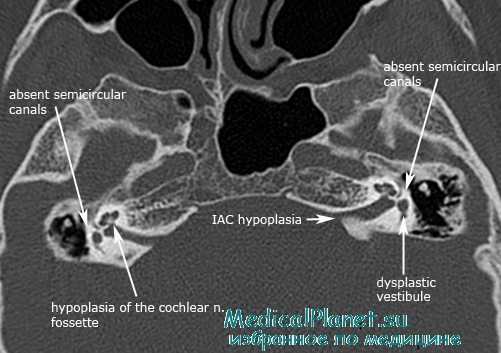

Появление томографа с мпогонаправленным гипоциклоидным движением трубок типа «Политом», с помощью которого можно получать томограммы с толщиной выделяемого слоя 1—2 мм, дало возможность выявлять тончайшие детали в строении элементов слуховых косточек, барабанной полости, аттика, определять уродства отдельных частей внутреннего уха, а именно - недоразвитие одного из полукружных каналов, преддверия, а иногда и лабиринтных окон.

Рентгенологическое исследование мы производили на аппаратае с томографической приставкой и приспособлением для получения прямого увеличения рентгеновского изображения. Использовали проекции Шюллера, Майера и Степверса; в ряде случаев применяли метод прямого увеличения рентгеновского изображения. Всем больным, кроме того, производили томограммы височных костей (2—3 прямые задние томограммы на глубипс 7—10 см в зависимости от размера и формы черепа либо томограммы в указанных выше проекциях с интервалом 0,5 см).

Части больным было проведено контрольное рентгенологическое обследование в различные сроки после реконструктивной слухулучшающей операции. Для этого вновь сформированный наружный слуховой проход заполняли рентгеноконтрастной массой, пропитывая ею марлевые турунды, и производили томограммы по вышеописанной методике. Таким образом документировали топографо-анатомические взаимоотношения внутреннего уха, реконструированной барабанной полости и наружного слухового прохода, определяли толщину и расположение тимпанального вепозпо-кожного или венозно-фасциальиого экранирующего лоскута.

С целью выявления степени достоверности рентгенологической диагностики, правильного толкования рентгенограмм мы сопоставили данные рентгенологического исследования с операционными находками у 100 больных в возрасте от 4,5 до 48 лет. Сопоставлению подвергались лишь те отделы височной кости, которые были доступны осмотру и оценке в процессе хирургического вмешательства. Обращали внимание на состояние и степень развития хрящевого и костного отделов наружного слухового прохода, состояние и степень развития антрума, аттика, барабанной полости и прилежащей клеточной системы височной кости, наличие и степень проходимости слуховой трубы, состояние и степень недоразвития слуховых косточек.

Рентгенограммы по Шюллеру и Майору давали представление о характере изменений различных отделов височной кости, степени развития ее пневматической системы, наличии или отсутствии костного отдела наружного слухового прохода, положении и форме сигмовидного синусами сустава нижней челюсти.

Рентгенограммы по Стенверсу (особенно с прямым увеличением) позволяют выявлять элементы внутреннего уха: полукружные каналы, преддверие, улитку, внутренний слуховой проход.

При томографическом исследовании среза на различных глубинах выявлялись пространственные взаимоотношения всех элементов наружного, среднего и внутреннего уха (наружный слуховой проход, барабанная полость, слуховые косточки, слуховая труба, лабиринт, внутренний слуховой проход и височная кость в целом).

- Вернуться в оглавление раздела "отоларингология"

Оглавление темы "Пороки развития уха":- Степени тугоухости при врожденных пороках. Воздушная проводимость при аномалиях уха

- Костно-тканевое звукопроведение при врожденных пороках уха

- Типы нарушения слуха при пороках развития наружного и среднего уха

- Данные отоневрологического обследования, вестибулярная функция при пороках органа слуха

- Мягкое небо и стато-кинетические расстрофства при пороках развития органа слуха

- Рентгенологические исследования при пороках развития уха

- Височная кость при пороках развития уха. Аномалии барабанной полости и слуховых косточек на рентгенограмме

- Слуховая труба на рентгенограммах при пороках развития. Гипоплазия (недоразвитие) пирамиды височной кости

- Психосоматические нарушения при пороках развития уха. Интеллект при аномалиях органа слуха

- Оценка интеллектуального и речевого развития детей с пороками органа слуха