Клещевой риккетсиоз. Распространенность и возбудитель клещевого риккетсиоза

Клещевой риккетсиоз (клещевой сыпной тиф Северной Азии) - доброкачественная остролихорадочная болезнь из группы зоонозов, характеризующаяся наличием первичного аффекта в месте присасывания клеща и макулопапулезной сыпи.

Клещевой риккетсиоз описан в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (Приморский, Хабаровский, Красноярский края, Читинская и Иркутская области, Бурятия и Тува), в Западной Сибири (Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская, Тюменская, Курганская области, Алтайский край), Азербайджане, Казахстане, Туркмении, Таджикистане, Кыргызстане и Армении, в Монгольской Народной Республике и Пакистане. В Европейской части СССР (Тульская и Харьковская области, Башкирия и Литва) установлена циркуляция возбудителя в антропургических очагах, заболевания людей не описаны.

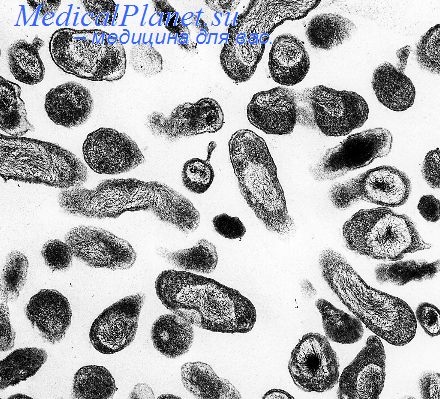

Возбудитель заболевания-Rickettsia sibirica относится к риккетсиям группы клещевой пятнистой лихорадки и по антигенной структуре наиболее близка к прототипу группы-R. rickettsii, возбудителю пятнистой лихорадки Скалистых гор, распространенной в Западном полушарии. R. sibirica, как и другие риккетсий, является грамотрицательной бактерией с облигатным внутриклеточным паразитизмом, не растет на искусственных питательных средах, размножается в живых и переживающих тканях теплокровных животных и в организме иксодовых клещей. Обычная среда культивирования - куриные эмбрионы или культура клеток. Модельное лабораторное животное - морская свинка. R. sibirica отличается полиморфизмом, преобладают палочковидные формы. Характерна внутриядерная и цитоплазматическая локализация. Окрашивается анилиновыми красителями (фуксином) в розовый цвет по методам Романовского - Гимзы, Здродовского, Гименьеса. Состав оснований ДНК, как и у всех представителей группы, равен 32,5(Tm) mol. Нестойка во внешней среде.

Источник и переносчик возбудителя инфекции - иксодовые клещи родов Dermacentor, Haemaphysalis, Ixodes. Основные переносчики - D. nuttalli, D. tnarginatus, D. pictus, D. silvarum, H. concinna, H. punctata. У клещей установлена трансфазная и трансовариальная передача возбудителя. Дополнительным резервуаром R. sibirica в природе являются прокормители иксодовых клещей - мелкие млекопитающие (грызуны, насекомоядные), дикие копытные и сельскохозяйственные животные.

Патогенез клещевого риккетсиоза обусловлен как трансмиссивным характером передачи возбудителя, так и свойствами R.sibirica. Риккетсии попадают в организм человека в результате присасывания клеща. Возбудитель размножается в месте присасывания (входные ворота возбудителя инфекции), где образуется первичный аффект. Лимфогенный занос возбудителя инфекции происходит, когда риккетсии с током лимфы по лимфатическим путям попадают в регионарный лимфатический узел, в котором вызывают воспалительную реакцию-лимфангоит и лимфаденит. Возникший в месте присасывания экссудативный процесс в течение 3-4 дней сменяется пролиферативным, изменения в лимфатических сосудах носят деструктивно-пролиферативный характер. Из лимфатического узла риккетсии проникают в кровь, где развивается риккетсиемия и токсемия. Диффузно поражается сосудистая система со стазами крови в капиллярах и образованием гранулем. Ведущее значение в патогенезе имеет поражение нервной системы - сосудов головного мозга.

Человек при клещевом риккетсиозе является «биологическим тупиком» для возбудителя.

Естественная среда существования R.sibirica в природных и антропургических очагах - организм иксодовых клещей и их прокормителей. Естественное риккетсионосительство установлено у иксодовых клещей почти во всех очагах.

Кроме иксодовых, естественное носительство R.sibirica обнаружено у гамазовых клещей Dermanyssus hirundinis (Кокчетавская обл.), Nothrholaspis sp. и Ilirstionyssus myospalacis (Восточно-Казахстанская обл.), Ilirstionyssus isabcllinus и Haemolaelaps glasgowi (Приморский край), Ilirstionyssus ellobii (Кокчетавская, Целиноградская обл.), Ilirstionyssus criceti (Кокчетавская обл.), краснотелковых клещей Trombicula autumnalis и Trombicula zachvatkini (Кокчетавская обл.), блох Neopsylla pleskei в Хакассии.

Перечисленные членистоногие не играют эпидемиологической роли, а, по-видимому, осуществляют циркуляцию R.sibinca в очагах.

Наибольшее эпидемиологическое значение имеют представители p.Dermacentor, активно нападающие на человека. Они являются треххозяйными паразитами. Их неполовозрелые фазы развития-личинки и нимфы - паразитируют на мелких млекопитающих и птицах. Самки и самцы паразитируют на крупных диких и домашних животных-коровах, овцах, козах, лошадях, буйволах, оленях, собаках. Сезон паразитирования половозрелых фаз - весна - начало лета - небольшой, пик численности бывает осенью. Личинки и нимфы активны в конце лета.

В эксперименте доказано наличие трансфазовой и трансовариальной передачи риккетсий. У инфицированного клеща риккетсии размножаются в гемолимфе, гениталиях, слюнных железах. Последнее обеспечивает передачу риккетсий при кровососании.

Восприимчивость населения изучена недостаточно. Можно считать, что заболеваемость населения регулируется не восприимчивостью его, а интенсивностью контактов с инфицированными переносчиками.

Постинфекционный иммунитет считается пожизненным. Специфическая иммунопрофилактика не разработана.

- Читать далее "Эпидемиологический процесс при клещевом риккетсиозе. Диагностика клещевого риккетсиоза"

Оглавление темы "Сыпной тиф. Лихорадка Ку":1. Сыпной тиф. Возбудитель сыпного тифа

2. Восприимчивость к сыпному тифу. Эпидемиология сыпного тифа

3. Профилактика сыпного тифа. Меры борьбы с сыпным тифом

4. Лихорадка Ку. Распространенность лихорадки Ку

5. Источник лихорадки Ку. Природные очаги лихорадки Ку

6. Механизм передачи лихорадки Ку. Восприимчивость к лихорадке Ку

7. Хозяйственные очаги лихорадки Ку. Заболеваемость лихорадкой Ку

8. Клиника лихорадки Ку. Диагностика лихорадки Ку

9. Клещевой риккетсиоз. Распространенность и возбудитель клещевого риккетсиоза

10. Эпидемиологический процесс при клещевом риккетсиозе. Диагностика клещевого риккетсиоза