Доступ, техника операции эндоскопической дискэктомии грудного отдела позвоночника

Порты/доступы:

а) Для введения эндоскопа, ретрактора, приточно-вакуумной системы и инструментов обычно достаточно 3-4 портов.

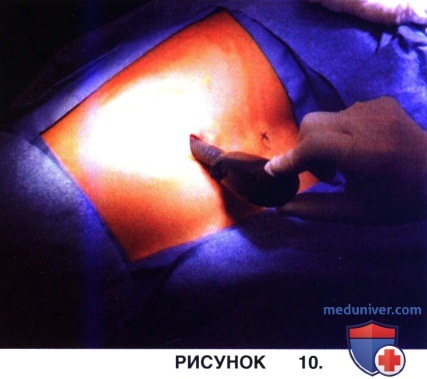

б) Формирование порта начинается с разреза кожи над соответствующим ребром с последующим тупым разделением тканей в направлении верхнего края ребра (рис. 10).

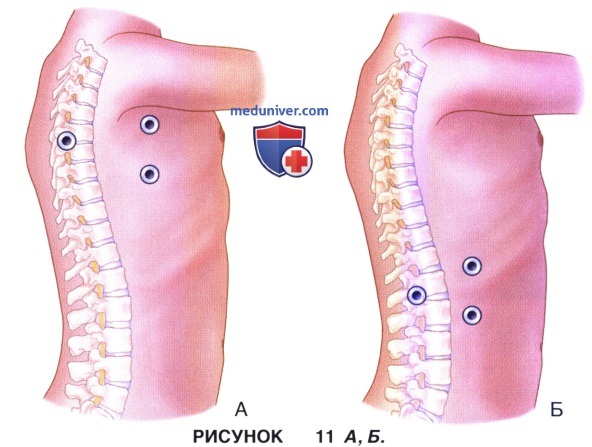

в) Основной рабочий порт формируется по задней подмышечной линии в направлении, перпендикулярном уровню вмешательства (рис. 11А и Б). Во избежание ранения диафрагмы самый первый порт следует формировать выше уровня 6 или 7 ребра. Остальные порты формируются уже под прямым визуальным контролем.

г) 2-3 дополнительных порта формируются по передней подмышечной линии краниальней и каудальней основного порта, образуя фигуру треугольника (см. рис. 11).

д) Через порт, расположенный непосредственно над уровнем вмешательства и перпендикулярно ему, обычно вводятся дрель и кусачки, однако остальные порты также могут использоваться для введения тех или иных инструментов.

е) Возможные трудности:

• Позвоночник становится виден только после аккуратного отведения легкого.

• Эндоскопические порты необходимо центрировать относительно интересующего уровня, в противном случае адекватная декомпрессия может оказаться затруднительной.

• При расположении порта ниже уровня Т7 в зоне риска находится диафрагма.

ж) Оснащение, используемое при формировании портов:

• Для перфорации достаточно плотного мышечного слоя грудной стенки используется троакар (см. рис. 10).

з) Спорные моменты:

• Использование гибких портов позволяет уменьшить риск возникновения невритов межреберных нервов, тогда как ригидные порты не спадаются и упрощают введение и извлечение инструментов.

и) Технические нюансы:

• Межпозвонковый промежуток и головка ребра располагаются на одной прямой и могут использоваться хирургом в качестве ориентира в плевральной полости.

• Корешок в межпозвонковом отверстии окружен слоем жировой клетчатки, эта клетчатка является свидетельством того, что поблизости располагается корешок.

• Убедиться в правильности выбора уровня вмешательства можно, поместив над соответствующим диском какой-либо металлический инструмент и сделав снимок, который затем сравнивается с предоперационными снимками или томограммами.

к) Возможные трудности:

• В качестве ориентира в ходе интраоперационного флюороскопического исследования в диск можно ввести стержень Штейнманна, однако последний, будучи введенным не на том уровне, может стать причиной повреждения интактного диска.

Техника эндоскопической дискэктомии грудного отдела позвоночника

Этап 1:

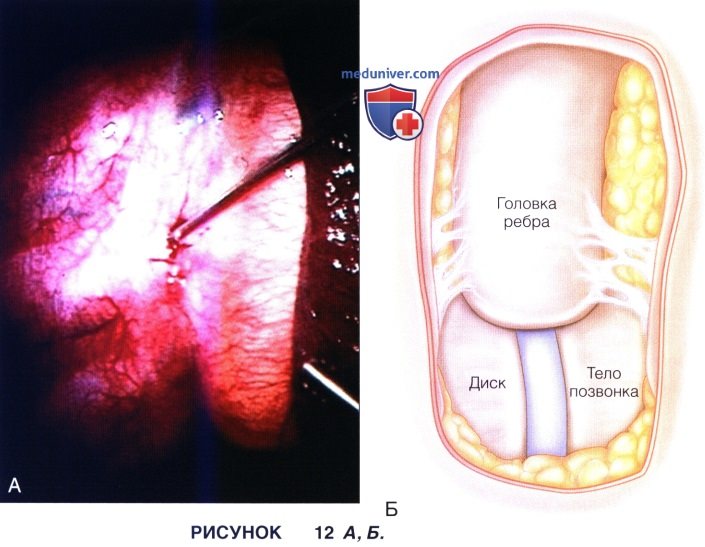

а) После формирования всех портов и отведения легкого на стороне операции кпереди с помощью веерного ретрактора локализуется необходимый межпозвонковый диск, который обычно является «продолжением» соответствующего ребра.

б) Выбранный диск маркируется каким-либо металлическим инструментом, положение которого подтверждается при флюороскопии или рентгенографии в прямой проекции (рис. 12 А и Б).

в) Сегментарные сосуды на смежных уровнях в зависимости от объема костной декомпрессии можно мобилизовать и оттеснить в стороны или коагулировать.

г) Париетальная плевра достаточно широко рассекается и мобилизуется с помощью ультразвукового скальпеля, обнажая поверхность головки ребра и межпозвонкового диска (рис. 13 А и Б).

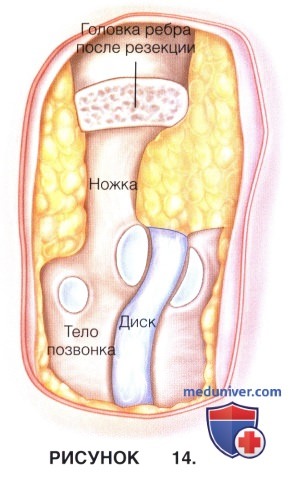

д) Проксимальные 2 см ребра иссекаются с помощью пневматической пилы и удаляются, открывая доступ к наружной стенке ножки дуги и межпозвонковому отверстию (рис. 14).

е) Ножка рассекается и удаляется, обнажая поверхность твердой мозговой оболочки.

Этап 2:

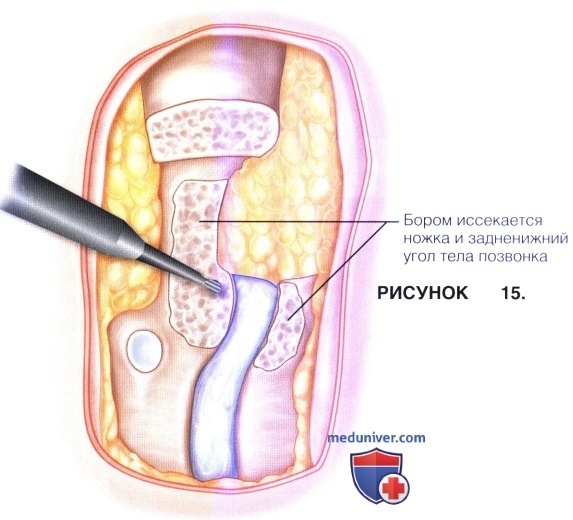

а) Вслед за иссечением ножки позвонка и обнажением межпозвонкового отверстия и слоя эпидуральной клетчатки пальпируется задний край тела позвонка, верхняя и нижняя замыкательные пластинки иссекаются (рис. 15).

б) Резекция тела позвонка начинается от заднего его края и продолжается примерно до 1/3 сагиттального размера, при этом задняя покровная пластинка тела оставляется, позволяя тем самым защитить вентральную поверхность дурального мешка.

в) Передние 2/3 тела позвонка оставляются.

г) Протяженность резекции тел позвонков в краниальном и каудальном направлениях зависит от размера и степени миграции фрагментов грыжи диска.

д) Нюансы 2 этапа:

• Костная резекция в зависимости от предпочтений хирурга может выполняться 5-мм бором.

е) Возможные трудности 2 этапа:

• В ходе резекции замыкательных пластинок может наблюдаться кровотечение из тела позвонка. С целью остановки кровотечения можно использовать воск, для введения которого можно воспользоваться эндоскопическими ватными аппликаторами.

Этап 3:

а) В теле позвонка бором формируется канал глубиной до основания противоположной ножки дуги, положение этого канала зависит от размеров грыжи диска.

б) Правильность расположения бора оценивается при флюороскопии в прямой проекции.

в) По завершении формирования канала его дно, представляющее собой тонкую кортикальную стенку, удаляется маленькими кюретками или кусачками Керрисона.

г) Расположенная между телами позвонков сохранная часть диска удаляется.

д) С помощью тупоконечного зонда или нейрохирургического крючка задняя продольная связка расслаивается и постепенно резецируется кусачками Керрисона.

е) Выпавшие фрагменты диска постепенно вытягиваются из позвоночного канала в сформированную костную нишу и удаляются (рис. 16 А и Б).

ж) Кальцифицированный секвестр диска истончается бором до тех пор, пока от него не останется лишь тонкая «скорлупа», которая затем также фрагментируется, перемещается в костную нишу и удаляется. Тем самым без какого-либо вмешательства собственно на дуральном мешке выполняется полная его декомпрессия (рис. 17 А и Б).

з) Нюансы 3 этапа:

• Дефект дурального мешка можно ушить проленом №6-0 либо восстановить с использованием заплатки из аутофасции.

• При невозможности герметичного закрытия дефекта твердой мозговой оболочки необходимо установить люмбальный дренаж для сброса ликвора, также при этом необходимо дренировать и плевральную полость.

и) Возможные трудности 3 этапа:

• Постоянное истечение ликвора через дефект твердой мозговой оболочки может привести к формированию ликворно-плеврального свища.

Этап 4:

а) Через один из портов или через отдельный разрез в плевральную полость устанавливается дренаж, конец которого под контролем эндоскопа доводится до верхушки плевральной полости.

б) В дренажной системе создается разрежение 20 мм вод. ст., после чего легкое раздувается.

в) После экстубации пациента для контроля расправления легкого выполняется рентгенография органов грудной клетки.

г) Фасция ушивается викрилом №2-0, а кожа—узловыми внутрикожными швами викрилом №3-0, после чего края кожного разреза фиксируются полосками Стери-стрип.

д) Спорные моменты:

• Избыточная декомпрессия может привести к увеличению подвижности позвоночно-двигательного сегмента. Теоретически подобное состояние может проявляться болевым синдром и ограничивать активность пациента. Некоторым пациентам после декомпрессии может быть показан спондилодез (Anand и Regan, 2002). Согласно проведенному Broc et al. (1997) кадаверному исследованию, после эндоскопической дискэктомии грудного отдела позвоночника выраженность нестабильности увеличивается, однако значительной нестабильности не наступает.

- Читать далее "Послеоперационный уход после эндоскопической дискэктомии грудного отдела позвоночника"

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 27.6.2020