Схема развития аллергии - рекции гиперчувствительности первого типа

Аллергия — это специфическая гиперактивация иммунной системы к веществам, чужеродным для организма (иммунной системы), в остальном лишенным вредных свойств, т. е. к антигенам, которые теперь становятся аллергенами. Свойства аллергенов могут приобретать и эндогенные белки при связывании с небольшими молекулами чужеродных веществ (так называемыми гаптенами). Несмотря на то что обычно более сильная вторичная иммунная реакция играет защитную роль при повторном контакте с антигеном (иммунизация), при аллергии эта реакция приводит к повреждению тканей организма посредством сходных иммунных механизмов.

Процесс аллергической реакции инициирует первичный контакт с аллергеном. Однако сходное повреждение тканей может произойти и тогда, когда иммунная система не способна распознавать эндогенные белки как свои, что приводит к образованию аутоантител. В любом случае развиваются воспалительные реакции, приводящие к повреждению клеток.

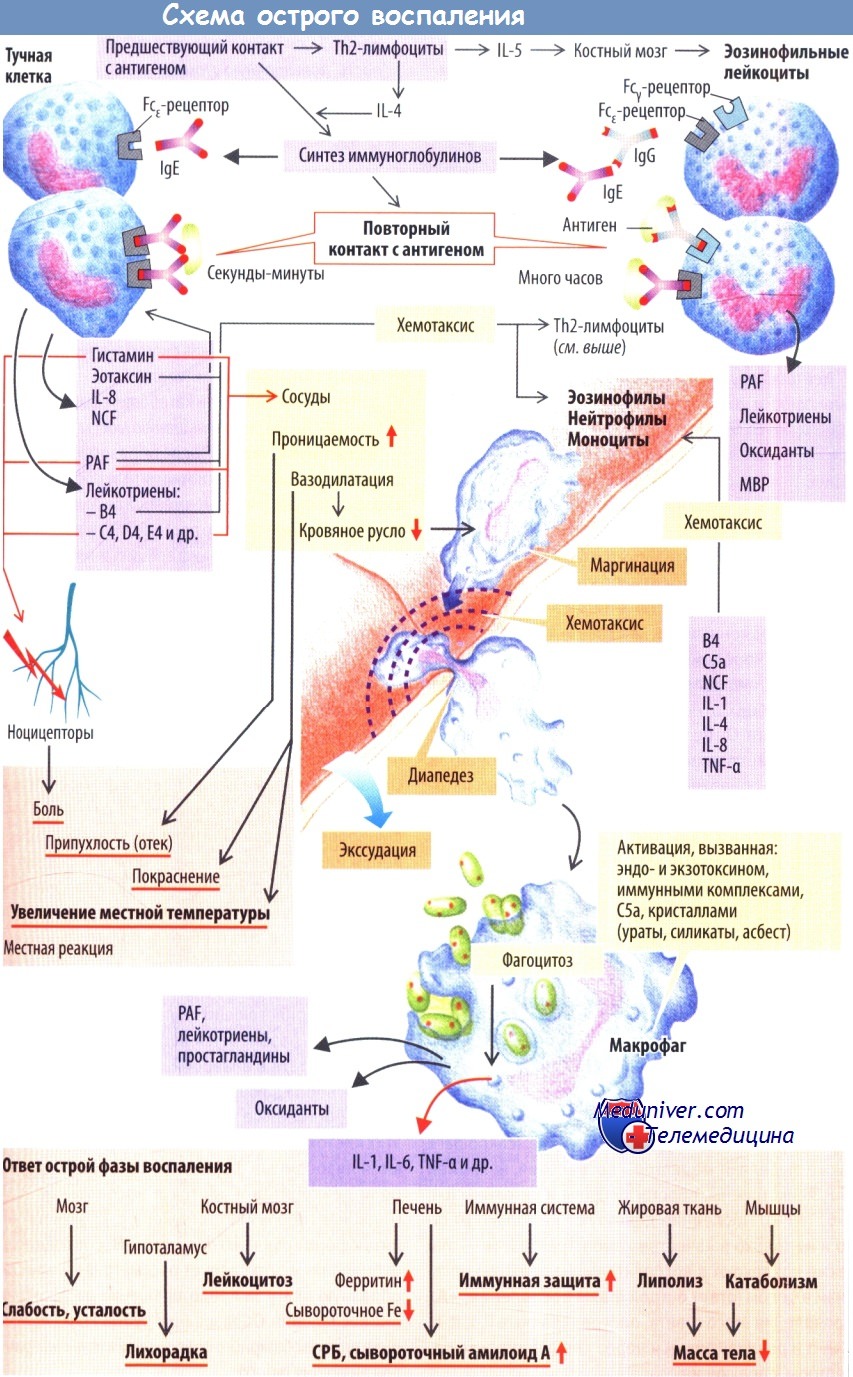

Реакции гиперчувствительности подразделяются на четыре типа (эти реакции имеют некоторые общие механизмы). Чаще встречаются реакции I типа (немедленные). Их развитию предшествует сенсибилизация: после представления антигена при совместном действии Th2- и В-лимфоцитов выделяются различные цитокины, в т. ч. IL-4 и IL-5.

Под влиянием IL-5 происходит пролиферация В-лимфоцитов, которые продуцируют IgE, а также дифференцировка и выход из костного мозга в сосудистое русло эозинофилов. При повторном контакте с аллергеном в течение нескольких секунд или минут развивается немедленная реакция (анафилаксия). Спустя несколько часов может развиться поздняя реакция. Немедленная реакция вызвана быстрым высвобождением и образованием вазоактивных медиаторов воспаления тучными клетками, на поверхности которых располагаются IgE.

Поздняя реакция опосредована привлечением в очаг аллергического воспаления эозинофилов, нейтрофилов, а также IgG.

Аллергические реакции I типа (немедленного типа) в зависимости от вида аллергена и характера его действия могут быть местными или генерализованными. Аллергены, содержащиеся в воздухе (пыльца, пылевые клещи, шерсть животных), вызывают реакцию в дыхательных путях с развитием отека слизистой оболочки, гиперсекрецией слизи (при поллинозе), бронхоспазмом (при бронхиальной астме); пищевые аллергены (компоненты молока, фруктов или рыбы) вызывают симптомы желудочно-кишечных росстройств (боль в животе, тошнота, рвота и диарея).

Вместе с тем гиперсекреция слизи клетками бронхи ального дерева, а также рвота и диарея способствуют выведению аллергена из организма. Кожные реакции в ответ на воздействие аллергенов (например, белок пчелиного яда) характеризуются зудом, отеком, кожной сыпью (крапивницей), а также признаками атопического дерматита. Если аллергены напрямую попадают в кровь в результате инъекции (сыворотка или гаптены, такие как пенициллин), развивается немедленная системная реакция, сопровождающаяся высвобождением вазоактивных медиаторов, что приводит к опасному для жизни падению АД и развитию анафилактического шока.

Подобная реакция может произойти, хотя медленнее, после попадания аллергенов в ЖКТ или дыхательные пути. При пищевой аллергии сходные механизмы приводят к развитию крапивницы.

Видео схема реакции гиперчувствительности I типа (аллергической реакции первого типа)

- Рекомендуем ознакомиться со следующей статьей "Схема развития аллергической рекции второго типа (цитотоксического)"

Оглавление темы "Патофизиология в схемах":- Схема развития мегалобластной анемии (В12-дефицитной анемии, анемии дефицита фолиевой кислоты)

- Схема развития анемии при нарушении синтеза гемоглобина

- Схема развития железодефицитной анемии

- Схема развития гемолитической анемии

- Схема организации иммунной системы человека

- Схема развития воспаления

- Схема развития аллергии - рекции гиперчувствительности первого типа

- Схема развития аллергической рекции второго типа (цитотоксического)

- Схема развития аллергической рекции третьего типа (иммунокомплексного)

- Схема развития аллергической рекции четвертого типа (замедленного)