Лечение и профилактика атаксии-телеангиэктазии. Скрининг у новорожденных

При атаксии-телеангиэктазии возможно лишь симптоматическое лечение, направленное на борьбу с осложнениями и профилактику неблагоприятных эффектов некоторых медицинских манипуляций.

Важен адекватный подбор антибиотиков, постуральный дренаж в случае развития бронхоэктазов; с целью коррекции иммунодефицита и снижения частоты инфекций может быть рекомендовано профилактическое использование повторных инфузий свежезамороженной плазмы, лейкоцитарной массы, IgG.

Пациентам следует избегать необоснованных рентгенологических исследований, а также длительного пребывания на солнце в связи с опасностью дерматита и ульцерации кожи, усугубления прогсрических изменений кожных покровов. Категорически противопоказана лучевая терапия по поводу онкологических заболеваний.

Лечение неврологических проявлений атаксии-телеангиэктазии сводится, по существу, к некоторым методам физической реабилитации (лечебная физкультура и баланс-тренинг в щадящем режиме, физические методы профилактики контрактур, водные процедуры и т.п.).

В последние годы, принимая во внимание патогенез заболевания, обсуждается целесообразность использования при атаксии-телеангиэктазии повторных курсов комплексной антиоксидантной терапии (витамин Е, аскорбат и др.).

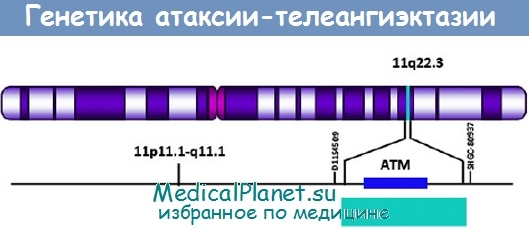

Профилактика повторных случаев болезни в отягощенных семьях может осуществляться на основе пренатальной ДНК-диагностики. На практике с этой целью (в связи с упоминавшейся технической сложностью мутационного скрининга гена ATM) нередко проводится косвенная ДНК-диагностика с исследованием маркеров из критической хромосомной области 11q22—23.

При таком анализе вероятность ошибки, связанной с рекомбинацией гена болезни и используемых маркеров, составляет около 1—2%. Описаны успешные случаи пренатальной диагностики атаксии-телеангиэктазии на основании исследования чувствительности клеток амниотической жидкости к рентгеновскому излучению (Harding А.Е.).

В последние годы было показано, что женщины, являющиеся гетерозиготными носительницами мутации в гене ATM, имеют значительно повышенный (в 4—9 раз) риск заболеть раком молочной железы по сравнению с общей популяцией (Athma P. et al., Broeks А. et al.).

Имеются также данные, свидетельствующие о высокой частоте инактивации гена ATM в соматических клетках больных Т-пролимфоцитарной лейкемией (Rotman G., Shiloh Y.). В связи с этим в литературе обсуждается возможность выполнения белковым продуктом данного гена функции супрессора опухолевого роста, связанной, по-видимому, с его участием в интимных механизмах деления клетки (Rotman С, Shiloh Y.).

Таким образом, идентификация мутаций в гене ATM имеет значение не только для ДНК-диагностики атаксии-телеангиэктазии, но может служить также одним из молекулярных тестов, позволяющих оценивать предрасположенность к некоторым формам онкологических заболеваний.

- Читать "Атаксия-телеангиэктазия-2 - клиника, диагностика"

Оглавление темы "Атаксии":- Атаксия Фридрейха-2 - клиника, диагностика

- Атаксия-телеангиэктазия (синдром Луи-Бар, синдром Бодера—Седжвика) - причины, генетика

- Клиника и морфология атаксии-телеангиэктазии - синдрома Луи-Бар

- Диагностика атаксии-телеангиэктазии. ДНК-анализ

- Лечение и профилактика атаксии-телеангиэктазии. Скрининг у новорожденных

- Атаксия-телеангиэктазия-2 - клиника, диагностика

- Пигментная ксеродерма - причины, генетика

- Клиника пигментной ксеродермы. Неврологические проявления

- Диагностика и лечение пигментной ксеродермы. Прогноз

- Синдром Коккейна - причины, клиника, диагностика