10 пунктов планирования коррекции высоты окклюзии в протезировании и ортогнатии

План лечения должен быть направлен на достижение конечных целей, которые определяют весь реабилитационный путь у пациентов как с дисфункцией, так и без неё.

Эти цели таковы:

• управление функциональным протетическим пространством;

• репозиция нижней челюсти;

• реконструкция окклюзии;

• достижение функционально-эстетической гармонии.

Их достижение осуществляется с помощью следующих 10 ключевых моментов.

1. Устранение дистального несоответствия зубных дуг. Опираясь на концепцию Sato о ведущей роли наклона окклюзионной плоскости в развитии и коррекции аномалий прикуса, в первую очередь необходимо с помощью превентивного подхода устранить дистальное несоответствие. Это влияет на наклон окклюзионной плоскости как в ортодонтии, так и при протезировании.

2. Контроль вертикального соотношения. Необходимо оценить вертикальное соотношение, чтобы установить исходную ситуацию и запланировать достижение функциональноэстетического результата.

3. Создание дистальной опоры. Необходимо восстановить окклюзионную плоскость, по крайней мере до первого моляра, чтобы молярный сегмент выполнял ту опорную функцию, на которую он рассчитан.

4. Связь между наклоном окклюзионной плоскости и SCI. Величина SCI имеет решающее значение, так что, в зависимости от угла дизокклюзии, наклон окклюзионной плоскости может быть с ним связан. Таким образом, в динамике будет получено минимальное пространство между зубными дугами, без окклюзионных помех и с максимальной жевательной эффективностью (рис. 1)

5. Последовательная окклюзия (I, II, III классы и перекрёстный прикус). Для того чтобы стабилизировать положение нижней челюсти, необходимо точное окклюзионное соотношение. В ортодонтическом лечении оно должно стремиться к I классу, а при протезировании допустимо соотношение II и III класса.

При любом классе в области моляров и премоляров может отмечаться перекрёстный прикус. Конечно, все три типа окклюзионных соотношений строятся в соответствии с концепцией последовательной окклюзии с клыковым ведением. Эта концепция профессора Slavicek включает в себя построение латерального контроля первого моляра, второго премоляра, первого премоляра и клыка с возрастающим наклоном до клыкового ведения. Очевидно, что наклон зубов будет индивидуальным и зависит от значений SCI (рис. 2-4).

А. В окклюзионном соотношении III класса с перекрёстным прикусом активно-центрическая и пассивноцентрическая дуги развёрнуты, первый нижний премоляр указывает на точку разворота

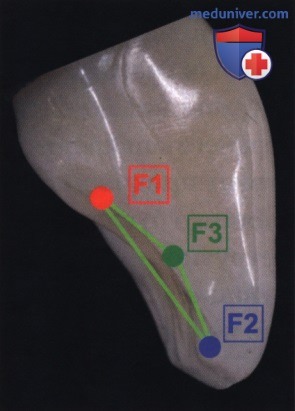

6. Связь между резцами и SCI, резцовый контроль. Как уже было сказано, наклон продольной оси верхнего резца не является достаточным функциональным параметром, учитывая, что правильному наклону оси может соответствовать слишком крутой или слишком плоский наклон его нёбной поверхности (путь F1-F2).

И наоборот, наклон нёбной поверхности резцов, связанный с SCI, позволяет иметь индивидуальное функциональное пространство и адекватно управлять сегментом резцов как эстетически, так и функционально. Таким образом, нижняя челюсть сможет двигаться, не вводя в действие вредные механизмы избегания (рис. 5).

А. Функциональная структура нёбной поверхности верхних резцов

7. Связь между клыками и SCI, латеральный и протрузионный контроль. Даже при медиотрузии, управляемой контралатеральным клыком, в которой также участвуют нёбные поверхности всех резцов, соблюдается правило корреляции между наклоном нёбной поверхности клыка и SCI. Таким образом, в действие вступают только мышцы, предназначенные для определённого движения. Посредством дистальной части своей нёбной поверхности клык участвует с первым нижним премоляром в протрузионном контроле (рис. 6).

А. Латеротрузионный контроль зуба 13 в медиотрузии влево; обратите внимание, что нёбные поверхности верхних резцов защищены и не контактируют

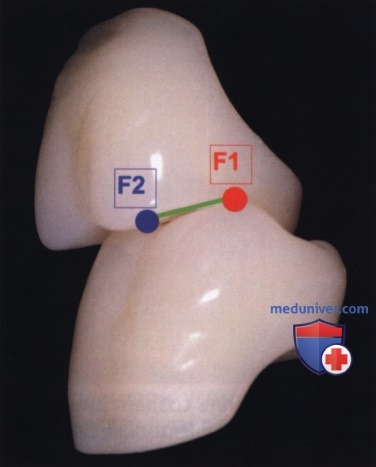

8. Связь между молярами, премолярами и SCI. В премолярном и молярном сегментах должно наблюдаться равное индивидуальное функциональное разобщение сегмента резцов и клыков в соответствии с величиной SCI. В окклюзионном соотношении первых моляров необходимо устранить точку контакта типа А между щёчными бугорками нижних зубов и нёбными бугорками верхних зубов, поскольку это приведёт к слишком закрытой верхней дуге, препятствующей плавным латеротрузионным движениям нижней челюсти. Для этого создаётся направляющая поверхность от точки F1 (верхняя пассивно-центрическая) до функциональной точки F2.

Индивидуальное функциональное пространство в переднем, боковом и заднем секторах дуги будет использоваться для управления функциональным движением нижней челюсти без помех. Часто нарушение этой концепции приводит к сколам искусственных коронок (щёчные бугорки верхних моляров и премоляров) или к появлению фасеток стирания из-за ятрогенной парафункции (рис. 7).

9. Ретрузионный контроль первого моляра. При переходе от временного к смешанному зубному ряду прорезывание первых моляров и связь, которая устанавливается между верхним и нижним моляром, являются ключом окклюзии в соотношении I класса. В частности, окклюзионная анатомия первых моляров выполняет ретрузионный контроль: поперечный гребень верхнего моляра с его мезиальной стороны действует против дистального ската дистальнощёчного бугорка нижнего моляра. Молярный ретрузионный контроль является ключевой функцией для стабилизации выдвижения нижней челюсти.

10. Ретрузионный контроль, протрузионное ведение и протрузионный контроль верхних и нижних первых премоляров. Прорезывание первых премоляров создаёт более передний ключ, который играет ключевую роль в ретрузионном контроле, особенно при лечении с репозицией нижней челюсти. При протрузии этот ключ направляет нижнюю челюсть в положение центральной окклюзии, созданное в новом терапевтическом положении.

Во II классе эта функция выполняется первым верхним премоляром и нижним клыком. Двигаясь вперёд от центральной окклюзии, первый нижний премоляр участвует вместе с верхним клыком в протрузионном контроле (рис. 8).

А. Наклон функциональных направляющих от первого верхнего моляра к резцам в полости рта после ортодонтического лечения

Все четыре цели лечения, перечисленные в начале этой короткой главы, могут быть достигнуты, а патология устранена без возникновения ятрогенных осложнений только в том случае, если названные выше 10 пунктов будут учтены. Это позволит сделать ставку на долгосрочную стабильность терапии в отношении протезирующих конструкций, разрешения симптомов и функционально-эстетической гармонии лица.

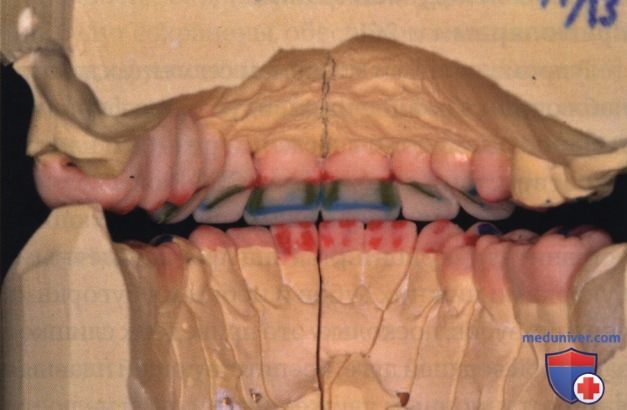

Наконец, все данные, связанные с планом лечения, будут сохранены, обеспечивая возможность проверки функциональности с течением времени. Таким образом, BruxChecker© выступает незаменимым инструментом контроля созданной окклюзии и обеспечивает возможность контролировать её во времени, заранее предупреждая появление парафункции (рис. 9, 10).

- Рекомендуем ознакомиться далее "Клинический пример 1: Изменение вертикального соотношения и протезирование на имплантатах в случае III класса"

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.6.2023