Гистология желудка: строение, функции

Желудок, подобно тонкой кишке, является смешанным экзокринно-эндокринным органом, который переваривает пищу и выделяет гормоны. Он представляет собой расширенный участок пищеварительного тракта, главные функции которого включают продолжение переваривания углеводов, начатое в полости рта, добавление кислой жидкости к поглощенной пище, превращение ее посредством мышечной активности в вязкую массу (химус) и начальное переваривание белков, которое обеспечивает фермент пепсин. Он также вырабатывает желудочную липазу, которая совместно с язычной липазой переваривает триглицериды.

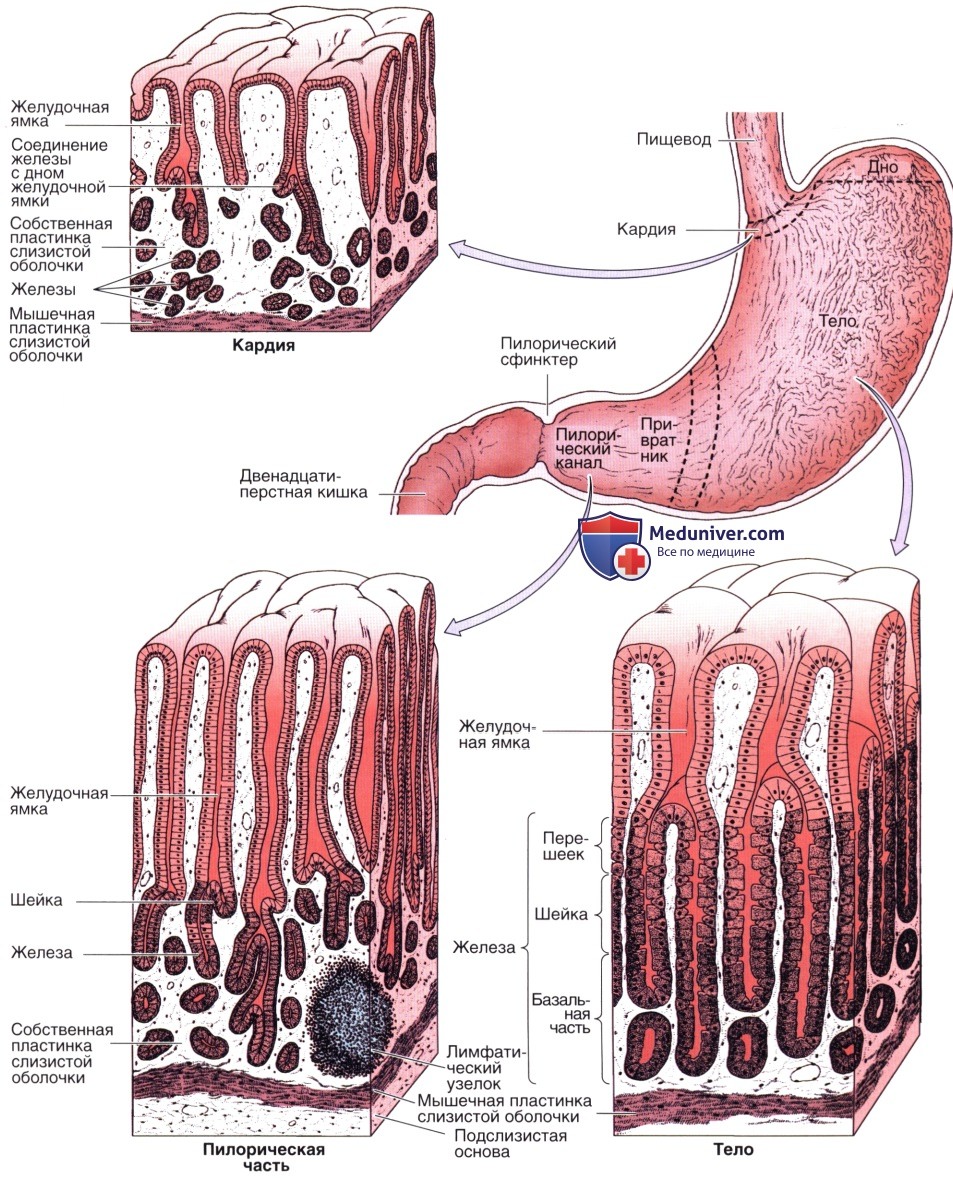

Макроскопическое исследование выявляет в желудке четыре отдела: это кардия, дно, тело и привратник. Поскольку дно и тело имеют идентичное микроскопическое строение, гистологически выделяют только три участка. Слизистая оболочка и подслизистая основа нерастянутого желудка образуют продольные складки. Когда желудок заполнен пищей, эти складки расправляются.

Строение слизистой оболочки желудка

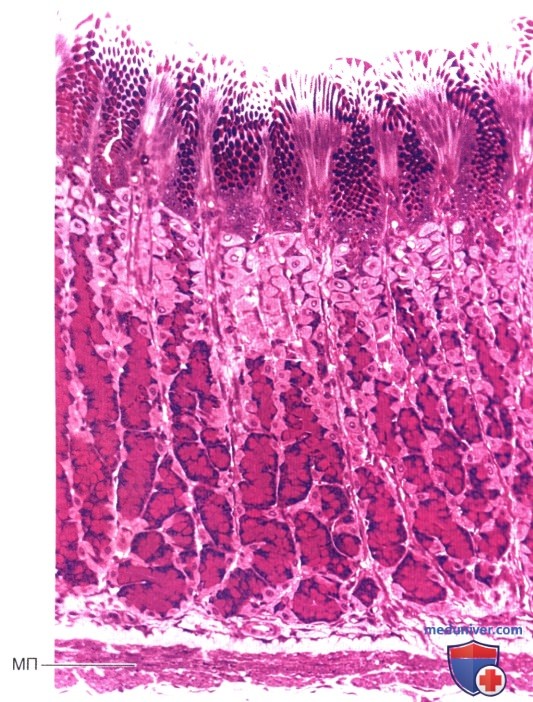

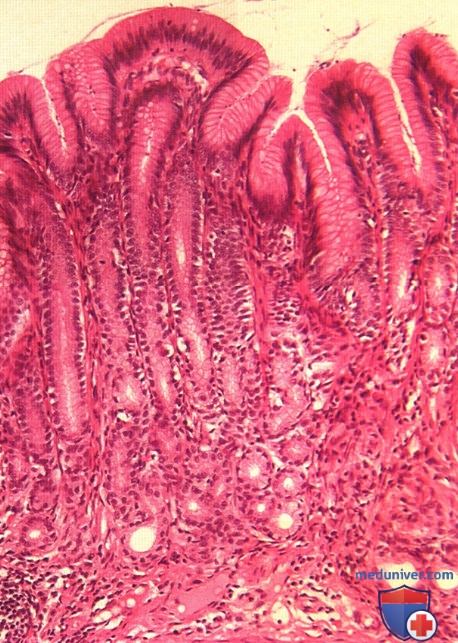

Наружный слой слизистой оболочки желудка — ее покровный эпителий — вдается на разную глубину в собственную пластинку, образуя желудочные ямки. В желудочные ямки открываются разветвленные трубчатые железы (кардиальные, желудочные и пилорические), характерные для каждого отдела желудка. Собственная пластинка слизистой оболочки желудка состоит из рыхлой соединительной ткани с примесью гладких мышечных и лимфоидных клеток. Слизистую оболочку отделяет от подлежащей подслизистой основы слой гладкой мышечной ткани — мышечная пластинка слизистой оболочки.

При изучении люминальной (обращенной в просвет) поверхности желудка при малом увеличении обнаруживаются многочисленные мелкие циркулярные или овальные вдавления эпителиальной выстилки. Это — отверстия желудочных ямок. Эпителий, покрывающий поверхность и выстилающий желудочные ямки, — однослойный столбчатый, все клетки которого секретируют щелочную слизь. Эта слизь состоит, главным образом, из воды (95%), липидов и гликопротеинов, которые в сочетании формируют гидрофобный защитный гель.

Бикарбонат, секретируемый покровными эпителиальными клетками в слизистый гель, создает градиент рН, величина которого колеблется от 1 — на поверхности желудка, обращенной в просвет, до 7 — у поверхности эпителиальных клеток. Слизь, плотно прилегающая к поверхности эпителия, очень эффективно выполняет защитную функцию, тогда как более растворимый поверхностный слизистый слой, прилежащий к просвету, частично переваривается пепсином и смешивается с содержимым желудка.

Покровные эпителиальные клетки также образуют важный защитный механизм благодаря их способности к выработке слизи, межклеточным плотным соединениям и ионным насосам, которые поддерживают уровень внутриклеточного рН, а также выработку бикарбоната, необходимую для защелачивания геля.

Третьей (но не менее важной) линией обороны является развитая сосудистая сеть подслизистой основы, которая приносит бикарбонат, питательные вещества и кислород к клеткам слизистой оболочки, одновременно удаляя токсические продукты метаболизма. Этот фактор также способствует заживлению поверхностных ран в ходе процесса, называемого регенерацией слизистой оболочки.

Подобно соляной кислоте, пепсин, липазы (язычная и желудочная) и желчь должны рассматриваться в качестве эндогенных веществ, обладающих агрессивным действием на эпителиальную выстилку.

Стресс и другие психосоматические факторы, поглощенные вещества, такие, как аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты или этиловый спирт, гиперосмолярность пищи и некоторые микроорганизмы (например, Helicobacter pylori), могут нарушать этот эпителиальный слой и приводить к возникновению язв. Язва представляет собой участок слизистой оболочки, в котором нарушена ее целостность, и вследствие активного воспаления возникает тканевой дефект.

На начальных стадиях изъязвления может произойти заживление слизистой оболочки, однако процесс может отягощаться вследствие действия локальных агрессивных факторов, вызывая новые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Процессы, которые содействуют быстрому заживлению слизистой оболочки желудка при ее поверхностных повреждениях, вызванных различными факторами, играют очень важную роль в защитных механизмах, так же, как и адекватный кровоток, который поддерживает физиологическую активность желудка.

Любой дисбаланс между действием агрессивных факторов и защитой может приводить к патологическим изменениям. Так, например, аспирин и этиловый спирт раздражают слизистую оболочку частично за счет снижения в ней кровотока.

Некоторые противовоспалительные препараты угнетают выработку простагландинов Е, которые играют очень важную роль в защелачивании слоя слизи, а следовательно, в защитных механизмах.

Строение кардии желудка

Кардия (кардиальный отдел) представляет собой узкий циркулярный поясок шириной 1,5—3 см в области перехода пищевода в желудок. Ее слизистая оболочка содержит простые или разветвленные трубчатые кардиальные железы. Конечные участки этих желез часто имеют извитую форму, нередко — широкие просветы. Большинство секреторных клеток вырабатывают слизь и лизоцим (фермент, повреждающий стенки бактерий), однако можно также обнаружить отдельные париетальные клетки, секретирующие Н+ и С1~(которые образуют соляную кислоты в просвете). Эти железы по строению сходны с кардиальными железами конечного отдела пищевода.

Строение дна и тела желудка

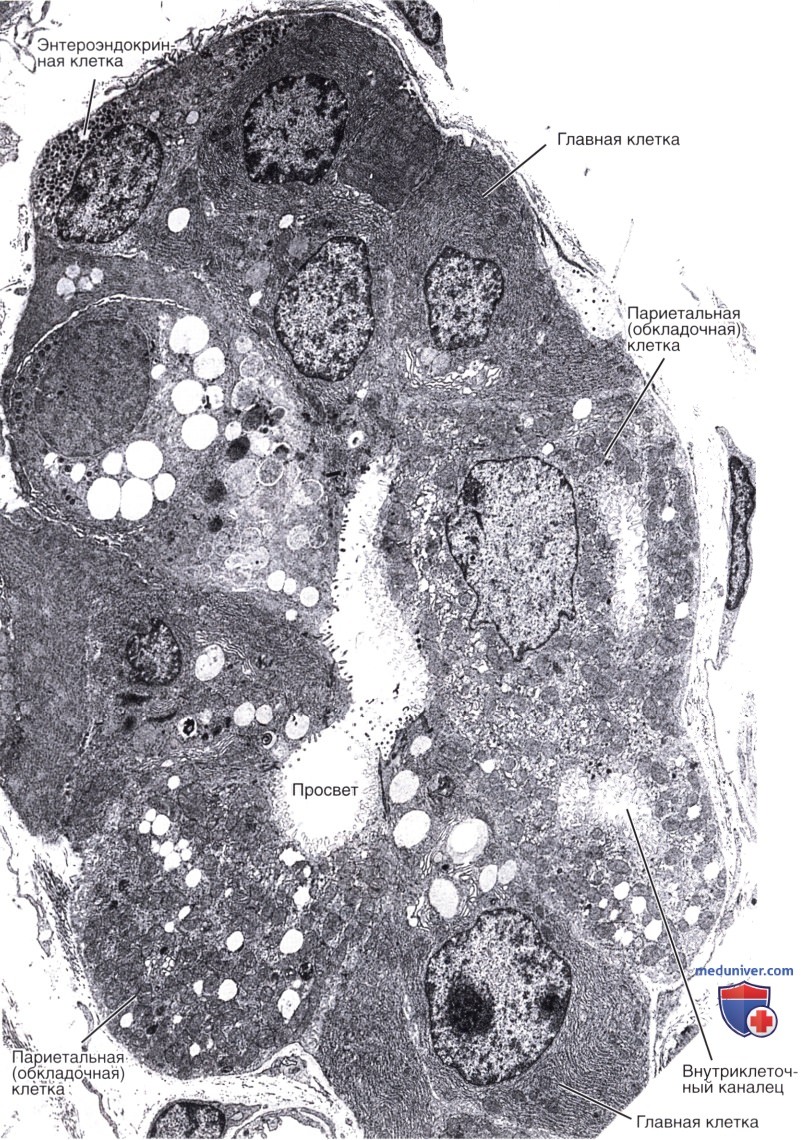

Собственная пластинка в области дна и тела желудка содержит разветвленные, трубчатые желудочные (фундальные) железы, которые группами по 3—7 желез открываются на дне каждой желудочной ямки. В каждой железе желудка имеются три различные части: перешеек, шейка и основание. Распределение эпителиальных клеток в железах желудка не равномерно.

Перешеек, расположенный вблизи желудочной ямки, содержит дифференцирующиеся мукоциты, которые мигрируют и замещают покровные слизистые клетки, недифференцированные стволовые клетки и обкладочные (париетальные) клетки. Шейка железы содержит стволовые, слизистые шеечные (отличающиеся от слизистых клеток перешейка) и париетальные клетки. Основание железы содержит, главным образом, париетальные и главные (зимогенные) клетки. Энтероэндокринные клетки рассеяны по шейке и основанию железы.

Стволовые клетки желудка

Стволовые клетки обнаруживаются в перешейке и шейке железы, они очень малочисленны и представляют собой низкие столбчатые клетки с овальными ядрами в базальной части клетки.

Эти клетки обладают высокой митотической активностью; некоторые из них перемещаются к поверхности, замещая клетки желудочных ямок и слизистые клетки покровного эпителия, период обновления которых составляет 4—7 сут.

Другие дочерние клетки мигрируют в глубь железы и дифференцируются в слизистые шеечные клетки и париетальные, главные и энтероэндокринные клетки. Эти клетки замещаются более медленно, чем слизистые клетки покровного эпителия.

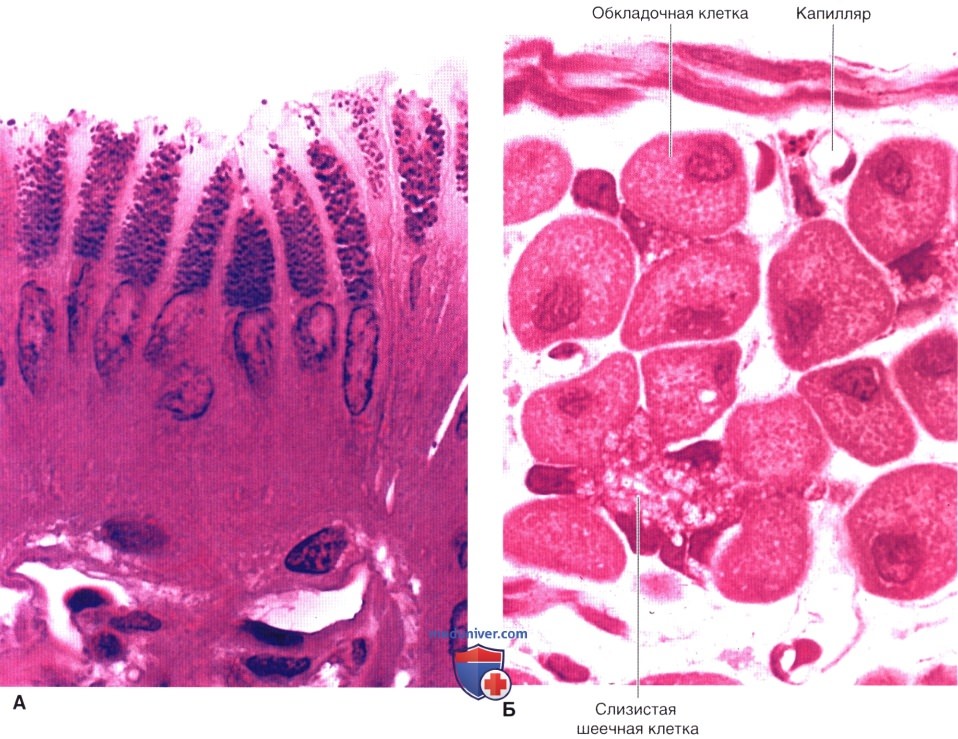

Слизистые шеечные клетки желудка

Слизистые шеечные клетки встречаются группами или поодиночке между париетальными клетками в шейке желез желудка. Слизь, которую они секретируют, сильно отличается от той, что вырабатывается слизистыми клетками покровного эпителия.

Они имеют неправильную форму, их ядро находится в базальной части клетки, а секреторные гранулы — около апикальной поверхности.

Видео гистология желудка (препарат срез)

Обкладочные (париетальные) клетки желудка

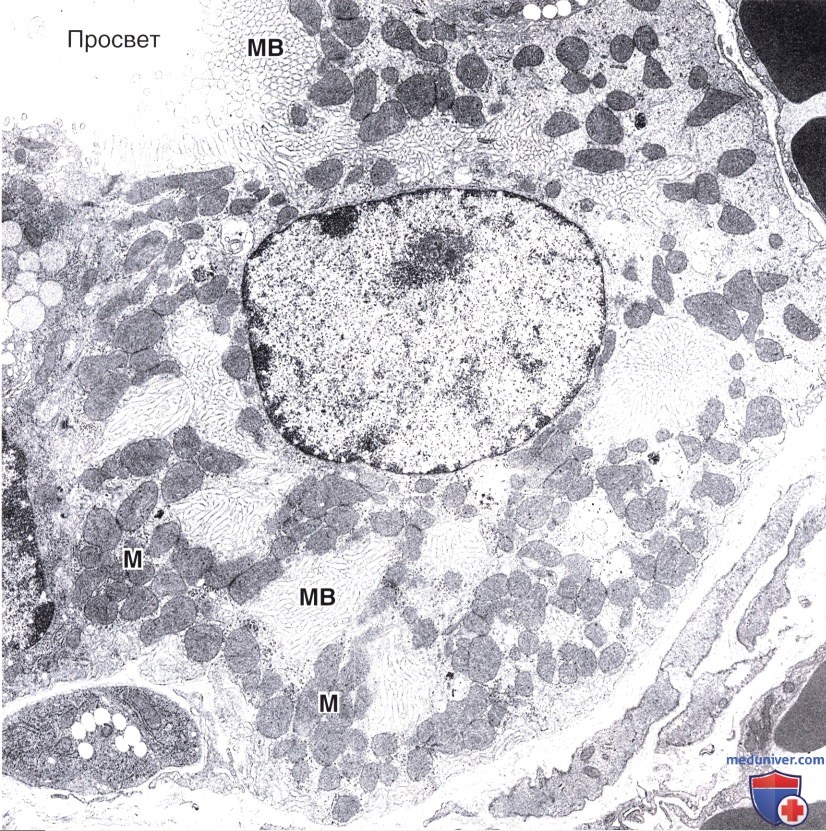

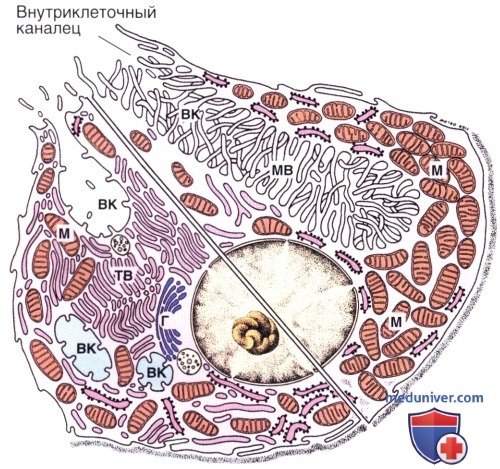

Париетальные клетки находятся, главным образом, в верхней половине железы желудка; у ее основания они немногочисленны. Они имеют округлую или пирамидную форму, одно центрально расположенное сферическое ядро и интенсивно эозинофильную цитоплазму. Наиболее удивительные особенности этих активно секретирующих клеток, которые выявляются под электронным микроскопом, — многочисленные митохондрии (придают цитоплазме эозинофилию) и глубокие циркулярные инвагинации апикальной плазматической мембраны, образующие внутриклеточные канальцы.

В покоящейся клетке можно видеть некоторое число тубуловезикулярных структур, лежащих в апикальной части непосредственно под плазмолеммой. На этой стадии в клетке имеются лишь отдельные микроворсинки.

При стимуляции выработки Н+ и Cl- тубуловезикулярные структуры сливаются с клеточной мембраной, образуя канальцы и микроворсинки, тем самым вызывая резкое увеличение площади поверхности клеточной мембраны.

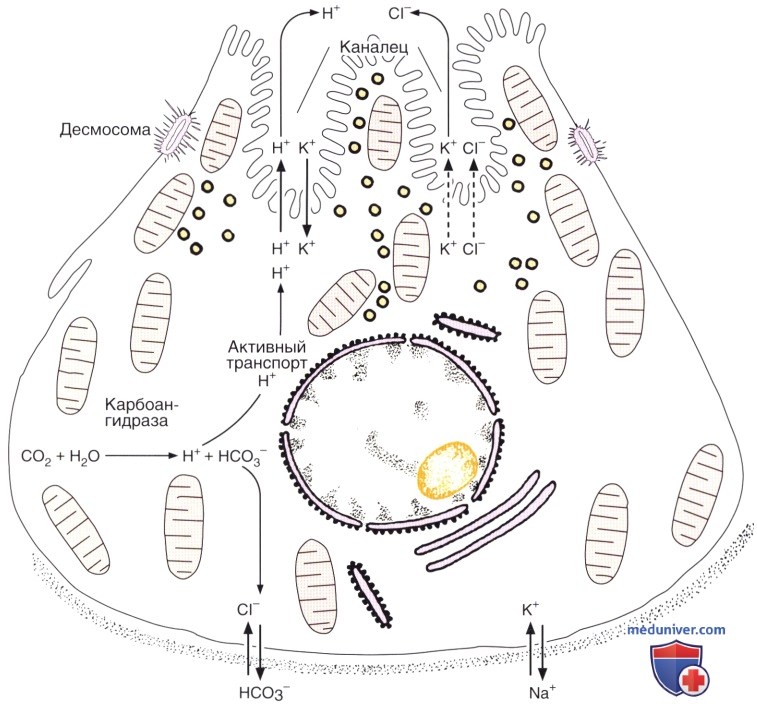

Париетальные клетки секретируют соляную кислоту— в действительности, Н+ и Сl- — 0,16 моль/л, хлорида калия — 0,07 моль/л, следы других электролитов и внутренний желудочный фактор (см. ниже). Источником иона Н+ служит угольная кислота (Н2СО3), расщепление которой обеспечивает фермент карбоангидраза, обильно содержащийся в обкладочных клетках. После своего образования угольная кислота диссоциирует в цитоплазме на Н+ и НСО3-. Активная клетка также секре-тирует К+ и С1- в каналец; К+ обменивается на Н+ под действием Н+/К+-насоса, а Сl образует НС1 (соляную кислоту).

Присутствие многочисленных митохондрий в париетальных клетках указывает, что их метаболические процессы, особенно перемещение Н+/К.+, потребляют большое количество энергии.

Секреторная активность париетальных клеток индуцируется различными механизмами. Один механизм связан с холинергическими нервными окончаниями (парасимпатическая стимуляция). Гистамин и полипептид гастрин (оба вещества сек-ретируются слизистой оболочкой желудка) сильно стимулируют выработку соляной кислоты. Гастрин оказывает также трофическое действие на слизистую оболочку желудка, стимулируя ее рост.

В случаях атрофического гастрита содержание как париетальных, так и главных клеток снижено, а в желудочном соке отсутствует или имеется очень низкая активность кислоты или пепсина. У человека обкладочные клетки вырабатывают внутренний фактор — гликопротеин, который активно связывается с витамином В12. У некоторых видов, однако, внутренний фактор может вырабатываться другими клетками. Комплекс витамин В12-внутренний фактор всасывается механизмом пиноцитоза клетками подвздошной кишки; это объясняет, почему отсутствие внутреннего фактора может приводить к дефициту витамина В12.

Вследствие возникающего при этом нарушения механизма образования эритроцитов развивается злокачественная анемия, причиной которой обычно является атрофический гастрит.

В части случаев злокачественная анемия, по-видимому, является аутоиммунным заболеванием, потому что в крови пациентов с этой болезнью часто выявляются антитела к белкам париетальных клеток.

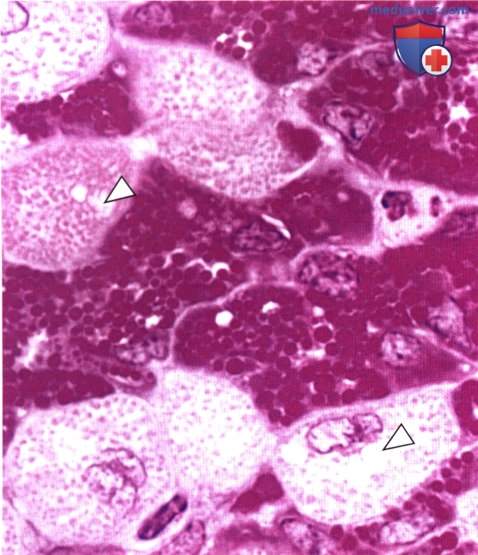

Главные (зимогенные) клетки желудка

Главные клетки преобладают в нижних (глубоких) участках трубчатых желез и обладают всеми характеристиками клеток, синтезирующих и экспортирующих белок. Их базофилия обусловлена обильной гранулярной эндоплазматической сети (грЭПС).

Гранулы в их цитоплазме содержат неактивный фермент пепсиноген. Пепсиноген — это молекула-предшественник, которая после ее выделения в кислую среду желудка быстро превращается в высокоактивный протеолитический фермент пепсин. Желудочный сок человека содержит семь различных пепсинов, которые относятся к аспартатэндопротеиназам со сравнительно широкой специфичностью, активных при рН<5. У человека главными клетками вырабатывается также фермент липаза.

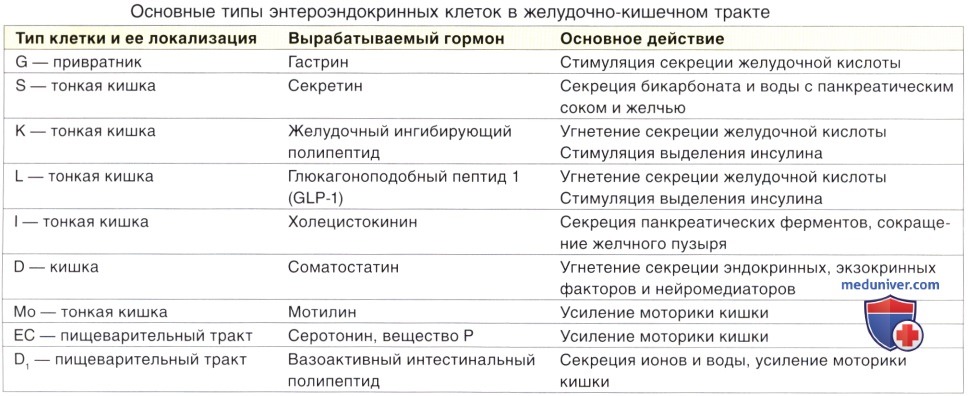

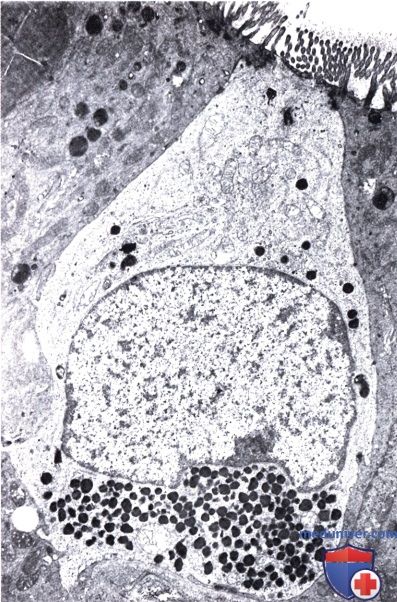

Энтероэндокринные клетки желудка

Энтероэндокринные клетки, которые более подробно описаны ниже, обнаруживаются в шейке и основании желез желудка. В дне желудка 5-гидрокситриптамин (серотонин) является одним из главных секреторных продуктов.

Из энтероэндокринных клеток развиваются опухоли — карциноиды, клинические симптомы которых вызваны избыточной выработкой серотонина. Серотонин усиливает подвижность кишки, но высокие уровни этого гормона/нейромедиатора связывают с сужением сосудов слизистой оболочки и ее повреждением.

Привратник желудка

Привратник (лат. pyloris — сторож, привратник) содержит глубокие желудочные ямки, в которые открываются разветвленные трубчатые пилорические железы. По сравнению с железами кардиального отдела, пилорические железы открываются в более длинные ямки, а их секреторные отделы — более короткие и извитые. Эти железы секретируют слизь, а также значительное количество фермента лизоцима.

Вырабатывающие гастрин G-клетки относятся к энтероэндокринным клеткам и располагаются между мукоцитами пилорических желез. Парасимпатическая стимуляция, присутствие в желудке таких питательных веществ, как аминокислоты и амины, а также растяжение стенки желудка вызывают непосредственную активацию выделения гастрина G-клетками, который, в свою очередь, стимулирует париетальные клетки, усиливающие секрецию кислоты. Другие энтероэндокринные клетки (D-клетки) секретируют соматостатин, который угнетает выделение ряда других гормонов, включая гастрин. Секреция соматостатина стимулируется НСl, уравновешивая секрецию кислоты.

Другие оболочки желудка

Подслизистая основа состоит из плотной соединительной ткани, содержащей кровеносные и лимфатические сосуды; она инфильтрирована лимфоид-ными клетками, макрофагами и тучными клетками.

Мышечная оболочка образована пучками гладких мышечных клеток, которые ориентированы в трех главных направлениях. Наружный слой — продольный, средний слой — циркулярный, а внутренний слой — косой. В области привратника средний слой резко утолщен и образует пилорический сфинктер. Тонкая серозная оболочка покрывает желудок снаружи.

Видео гистология границы желудка и двенадцатиперстной кишки (гастродуоденального перехода)

- Читать "Строение тонкой кишки. Гистология, функции"