Схема развития язвы желудка

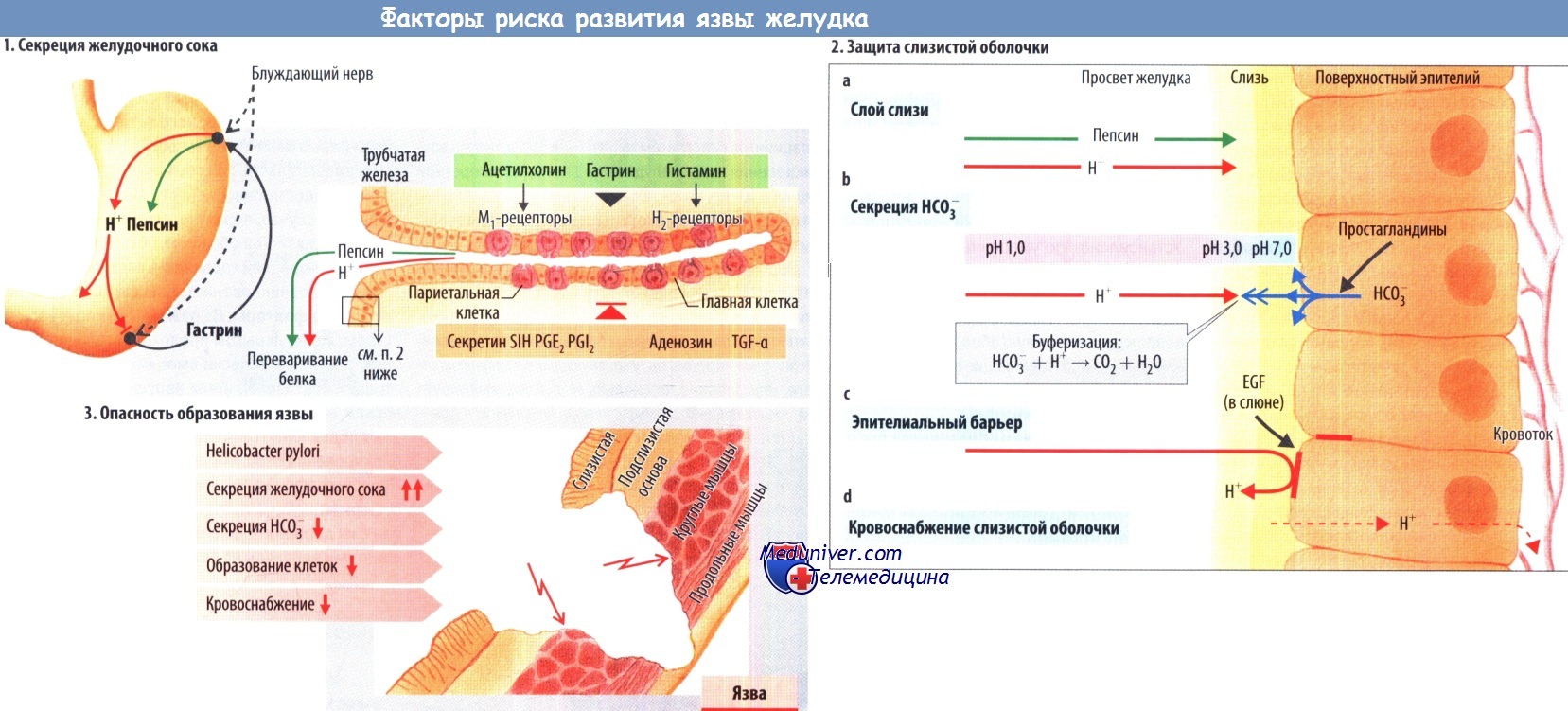

Ионы Н+ секретируются в желудочный сок париетальными клетками, в люминальной мембране которых содержится Н+/К+-АТФаза. Главные клетки се-кретируют пепсиноген. Высокая концентрация ионов Н+ (pH 1,0-2,0) способствует денатурации белков пищи и превращению пепсиногена в активный пепсин — эндопептидазу, расщепляющую определенные пептидные связи в белках пищи.

Существуют нервный, эндокринный, паракринный и аутокринный механизмы регуляции желудочной секреции. К стимуляторам секреции относятся ацетилхолин, постганглионарный нейромедиатор парасимпатических волокон блуждающего нерва (через мускариновые [М] рецепторы и нейроны, стимулирующие высвобождение гастрина посредством гастринвысвобождающего пептида), гастрин (эндокринный механизм), высвобождаемый G-клетками антрального отдела желудка, и гистамин (паракринный механизм, через Н2-рецепторы), секретируемый энтерохромаффинными и тучными клетками стенки желудка.

Ингибиторами секреции являются секретин (эндокринный механизм) тонкой кишки, сомогостатин (SIH; паракринный механизм), а также простагланди-ны (особенно PGE2 и PGI2), TGF-a и аденозин (в обоих случаях паракринный и аутокринный механизмы). Также важным механизмом регуляции служит подавление секреции в ответ на высокую концентрацию ионов Н+ в просвете желудка (отрицательная обратная связь).

Механизмы защиты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Поскольку пепсин и соляная кислота, секретируемые желудком, денатурируют и расщепляют белок, стенки желудка и двенадцатиперстной кишки, содержащие белки, должны быть защищены от пагубного действия желудочного сока. Существуют следующие механизмы защиты.

a. Гелеподобная пленка из слизи толщиной 0,1-0,5 мм на поверхности эпителия желудка. Слизь секретируется эпителиальными клетками (и в последующем деполимеризуется пепсином до растворимого состояния).

b. Ионы НСO3-, секретируемые эпителием, не только накапливаются в жидком слое, непосредственно прилежащем к эпителию, но и диффундируют в слизистую пленку, где буферизуют ионы H+, проникшие из просвета желудка. Важными стимуляторами секреции ионов НСO3- являются простагландины.

c. Сам эпителий (апикальная мембрана клеток, плотные контакты) обладает барьерными свойствами, в значительной степени препятствующими проникновению ионов Н+. Также эпителий способен эффективно удалять уже проникшие в клетку ионы Н+ (Na+/H+-нacoc, имеющийся лишь в базолатеральной мембране). Регулятором работы этих защитных механизмов среди прочих является эпидермальный фактор роста (EGF), содержащийся в слюне и связывающийся с рецепторами апикальной мембраны эпителия. Глутатионзависимый антиоксидантный механизм также является частью системы цитопротекции.

d. Адекватный кровоток в слизистой оболочке играющий роль последней линии защиты, который помимо прочих своих функций быстро удаляет ионы Н+ и обеспечивает поступление ионов НСO3-, а также веществ, служащих источником энергии.

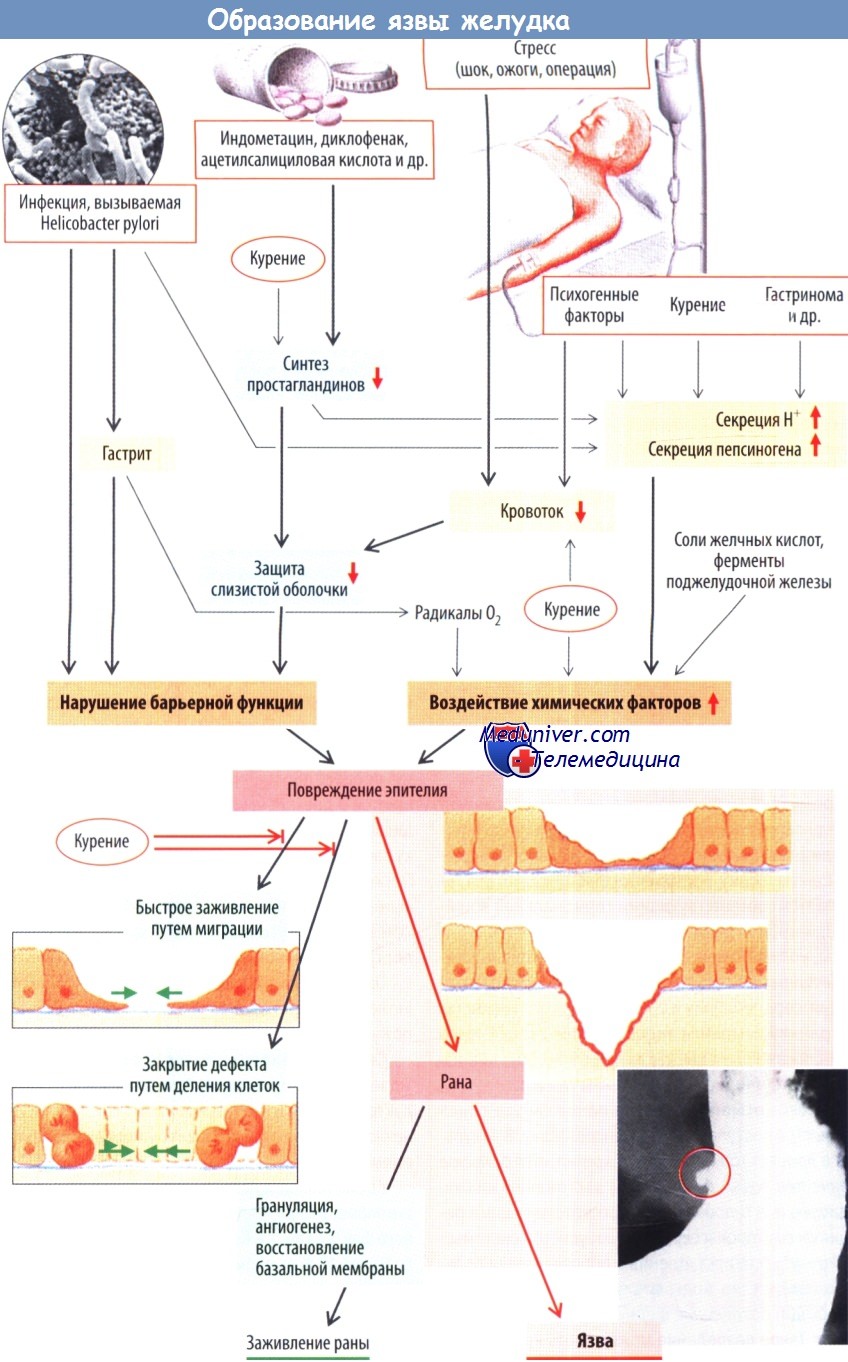

Регенерация эпителия и заживление дефектов. Известны следующие механизмы регенерации дефектов эпителия, возникающих, несмотря на наличие перечисленных выше факторов защиты.

Эпителиальные клетки, примыкающие к дефекту уплощаются и закрывают его за счет боковой миграции вдоль базальной мембраны. Такое восстановление занимает примерно 30 мин.

Закрытие дефекта путем роста клеток требует больше времени (пролиферация). Стимуляторами этого процесса являются EGF, TGF-a, IGF-1, гастрин высвобождающий пептид и гастрин. В случае повреждения эпителия пролиферируют преимущественно те типы клеток, которые секретируют EGF-подобных фактор роста.

Если, несмотря на работу всех факторов защиты, происходит повреждение базальной мембраны, запускается процесс заживления острых ран: привлечение лейкоцитов и макрофагов; фагоцитоз остатков некротизированных клеток; реваскуляризация (ангиогенез); регенерация внеклеточного матрикса, а после восстановления целостности базальной мембраны — закрытие дефекта эпителием за счет восстановления и деления клеток.

В случае ослабления защитных и репаративных механизмов и/или чрезмерно сильного либо продолжительного воздействия химических факторов (пепсина и соляной кислоты) существует опасность появления эрозий эпителия с последующим образованием язвы. Поэтому причины возникновения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки могут быть совершенно различными.

Чаще всего причиной развития язвы бывает инфекция, вызванная Helicobacter pylori (Н. pylori). Следовательно, наиболее эффективным методом лечения большинства пациентов с язвенной болезнью, не принимающих НПВС (см. ниже), является применение антибиотиков. Н. pylori выживает в кислой среде слизистой оболочки, поскольку секретирует специфическую уреазу.

С ее помощью бактерия синтезирует СO2 и NH3, а также НСO3- и NН44 и таким образом забуферивает избыток ионов Н+ окружающей ее среды. Н. pylori передается от человека к человеку, вызывая воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит, особенно антрального отдела). У пациентов с гастритом такого типа вероятность возникновения язвы желудка или двенадцатиперстной кишки в 10 раз выше. Основная причина появления такой язвы — нарушение барьерной функции эпителия, вызванное инфекцией.

Вероятно, что кроме инфекционного начала на развитие язвы влияет чрезмерное воздействие химических факторов, а именно свободных радикалов кислорода, выделяемых бактериями, а также лейкоцитов и макрофагов, участвующих в иммунном ответе, или пепсина, поскольку Н. pylori стимулирует секрецию пепсиногена.

Тот факт, что инфекция антрального отдела желудка часто приводит к язве двенадцатиперстной кишки, вероятно, связан с усилением секреции гастрина на фоне хеликобактерной инфекции. В результате возрастает секреция соляной кислоты и пепсиногена, за счет чего эпителий двенадцатиперстной кишки подвергается более интенсивному воздействию химических факторов. Это приводит к метаплазии эпителия, что, в свою очередь, способствует проникновению Н. pylori с развитием дуоденита и усугублением метаплазии.

Еще одной частой причиной возникновения язв является прием НПВС, например индометацина, диклофенака, аспирина (особенно больших доз). Их противовоспалительное и аналгезирующее действия в основном обусловлены подавлением активности ЦОГ, вследствие чего блокируется синтез простагландинов (из арахидоновой кислоты). Нежелательный эффект НПВС вызван тем, что они блокируют синтез простагландинов системно, в т. ч. эпителием желудка и двенадцатиперстной кишки.

В результате, с одной стороны, снижается секреция ионов НСO3- (ослабление механизма защиты слизистой оболочки), а с другой — прекращается подавление секреции соляной кислоты. Кроме того, эти лекарственные средства вы-зываютлокальное повреждение слизистой оболочки за счет неионной диффузии в клетки слизистой (значение pH желудочного сока << рКa НПВС). В процессе лечения НПВС через несколько дней или недель может образоваться острая язва. НПВС подавляют агрегацию тромбоцитов, что увеличивает риск кровотечения из язвы.

Острые язвы также возникают в случае чрезвычайно сильного стрессорного воздействия на организм (стрессовая язва), например после хирургических вмешательств, при обширных ожогах и полиорганной недостаточности (шок). Основной причиной в данном случае, вероятно, служит нарушение кровотока в слизистой оболочке, обусловленное высокой концентрацией кортизола в плазме.

Часто возникновению язвы способствуют психогенные факторы. Выраженный эмоциональный стресс «при закрытом предохранительном клапане», т. е. без выплеска эмоций (высокая концентрация кортизола), и/или нарушение способности справляться с обычной стрессовой ситуацией (например, на работе) — распространенные причины язвообразования. Определенную роль играют также психогенное повышение секреции соляной кислоты и пепсиногена в желудке, вредные привычки, связанные со стрессом (заядлое курение, прием таблеток от головной боли [НПВС], употребление крепких спиртных напитков).

Курение — фактор риска возникновения язвы. Установлено, что умеренные по отдельности факторы в своей совокупности значительно повышают риск развития язвы. Алкоголь, употребляемый в больших количествах или в высокой концентрации, повреждает слизистую оболочку, в то время как неалкогольные составляющие вина и пива при умеренном употреблении этих напитков стимулируют секреторную активность желудка.

К редким причинам образования язв относят опухоли, автономно секретирующие гастрин (гастринома, синдром Золлингера—Эллисона), системный мастоцитоз или базофилия с высокой концентрацией гистамина в плазме.

Лечебные мероприятия при язвенной болезни, наряду с антибиотикотерапией (см. выше) и хирургическим вмешательством (требуется редко), включают подавление секреции соляной кислоты путем блокирования Н+/К+-АТФазы. Лечебный эффект антацидов частично обусловлен буферизацией значения pH в просвете, а также связан с их дополнительным, пока еще не полностью понятным влиянием на слизистую оболочку.

- Рекомендуем ознакомиться со следующей статьей "Схема развития болезней после резекции желудка"

Оглавление темы "Патофизиология в схемах":- Схема функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

- Схема развития болезней пищевода

- Схема развития тошноты и рвоты

- Схема развития гастрита

- Схема развития язвы желудка

- Схема развития болезней после резекции желудка

- Схема развития поноса (диареи)

- Схема развития нарушения пищеварения и всасывания пищи

- Схема развития запора и кишечной непроходимости

- Схема развития болезни Крона и язвенного колита