1. Расстройство утилизации энергии. Повреждение клеточных мембран и ферментов клетки.

2. Свободнорадикальные реакции. Этапы свободнорадикального перекисного окисления липидов.

3. Антиоксидантная защита клеток. Чрезмерная активация свободнорадикальных и перекисных реакций.

4. Детергентные эффекты амфифилов. Нарушения конформации макромолекул. Перерастяжение и разрыв мембран клеток.

5. Дисбаланс ионов и воды в клетке. Проявления ионного дисбаланса в клетке. Проявления ионного дисбаланса.

6. Последствия генетических нарушений в клетке. Межклеточные информационные сигналы.

7. Причины повреждения клетки. Повреждающие факторы клетки.

8. Расстройства взаимодействия БАВ с рецепторами. Расстройства на уровне вторых посредников. Расстройства на уровне ответа на сигнал.

9. Типовые формы патологии. Дистрофии. Виды клеточных дистрофий.

10. Диспротеинозы. Зернистая дистрофия. Гиалиновая дистрофия. Гидропическая дистрофия.

Дисбаланс ионов и воды в клетке. Проявления ионного дисбаланса в клетке. Проявления ионного дисбаланса.

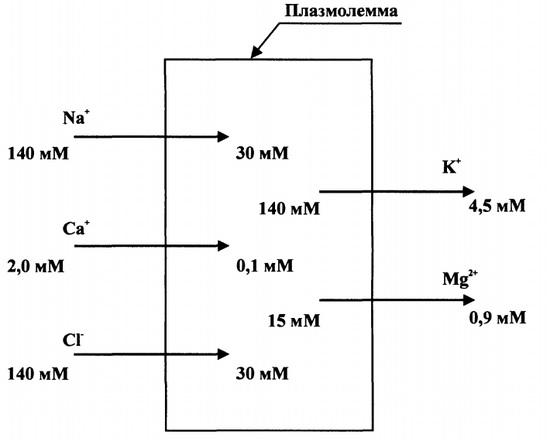

Дисбаланс ионов и воды в клетке, как правило, развивается вслед за или одновременно с расстройствами энергетического обеспечения и повреждением мембран и ферментов. В результате существенно изменяется трансмембранный перенос многих ионов. В наибольшей мере это относится к К+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, т.е. ионам, которые принимают участие в таких жизненно важных процессах, как возбуждение, проведение потенциалов действия (ПД), электромеханическое сопряжение и др.

Ионный дисбаланс характеризуется изменением соотношения отдельных ионов в цитозоле и нарушением трансмембранного соотношения ионов как по обе стороны плазмолеммы, так и внутриклеточных мембран.

Проявления ионного дисбаланса

Проявления ионного дисбаланса многообразны. Наиболее существенны для функционирования и самого существования клеток изменения ионного состава, определяемые разными мембранными АТФазами и дефектами мембран.

Катионы

Вследствие нарушения работы Na+,K+, ATФазы плазмолеммы происходит:

• накопление в цитозоле клетки избытка Na+;

• потеря клеткой К+.

Вследствие нарушения работы Na+-Ca2+-ионообменного механизма плазмолеммы (обмен двух Na+, входящих в клетку, на один Са2+, выходящий из неё), а также Са2+-АТФаз происходит увеличение содержания Са2+ в цитозоле.

Анионы

Нарушения трансмембранного распределения катионов сопровождаются изменением содержания в клетке и анионов Сl-, ОН-, НСО3- и др..

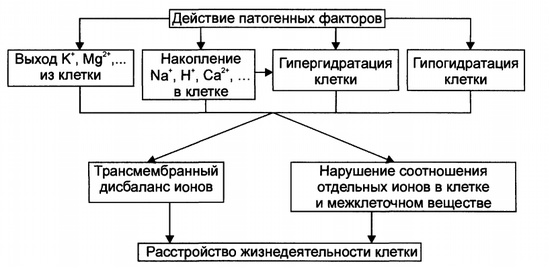

Последствия ионного дисбаланса

Важными последствиями ионного дисбаланса являются изменения объёма клеток и клеточных органоидов (гипо- и гипергидратация), а также нарушения электрогенеза в возбудимых клеточных элементах (например, кардиомиоциты, нейроны, скелетное мышечное волокно, гладкомышечные клетки — ГМК).

Гипергидратация клеток

Основная причина гипергидратации — повышение содержания Na+ и Са2+ в повреждённых клетках. Это сопровождается увеличением в них осмотического давления и накоплением воды. Клетки при этом набухают, объём их увеличивается, что сочетается с растяжением и нередко с микроразрывами цитолеммы и мембран органелл.

Гипогидратация клеток

Гипогидратация клеток наблюдается, например, при лихорадке, гипертермии, полиурии, инфекции (холере, брюшном тифе, дизентерии). Указанные состояния ведут к потере организмом воды, сопровождающейся выходом из клеток жидкости и растворённых в ней белков (в том числе ферментов), а также других органических и неорганических водорастворимых соединений. Внутриклеточная гипогидратация нередко сочетается со сморщиванием ядра, распадом митохондрий и других органелл.

- Читать дале "Нарушения электрогенеза в клетке. Генетические нарушения в клетке."