1. Восприимчивость к туляремии. Интенсивность туляремии. Динамика туляремии.

2. Структура туляремии. Факторы риска при туляремии. Эпидемиологический надзор за туляремией.

3. Профилактика туляремии. Противоэпидемические мероприятия при туляремии.

4. Кампилобактериоз. Критерии кампилобактериоза. История кампилобактериоза.

5. Возбудитель кампилобактериоза. Источник кампилобактериоза.

6. Путь передачи кампилобактериоза. Восприимчивость к кампилобактериозу.

7. Интенсивность кампилобактериоза. Динамика заболеваемости кампилобактериозом.

8. Структура заболеваемости кампилобактериозом. Эпидемиологический надзор за кампилобактериозом.

9. Профилактика кампилобактериоза. Противоэпидемические мероприятия при кампилобактериозе.

10. Лептоспироз. История лептоспироза. Возбудитель лептоспироза.

Восприимчивость к туляремии. Интенсивность туляремии. Динамика туляремии.

Восприимчивость человека к возбудителю туляремии чрезвычайно высокая: в опытах на взрослых добровольцах была установлена доза заражения, ведущая к манифестной форме инфекции, — 25—50 микробных клеток. После перенесения инфекции у людей вырабатывается стойкий иммунитет, но наряду с этим отмечается выраженная аллергизация организма в отношении возбудителя и его антигенов.

Интенсивность и динамика туляремии

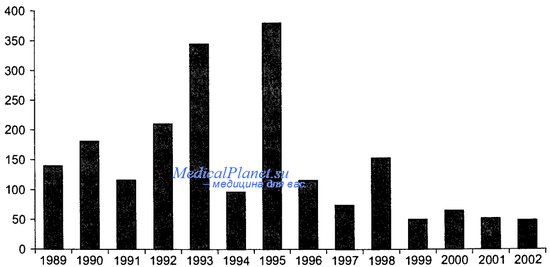

В последние 20—25 лет в стране регистрируется от 50 до 380 случаев заболевания людей туляремией, что соответствует показателям от 0,05 до 0,3 на 100 тыс. населения в год.

Чаще всего регистрируются единичные случаи или небольшие вспышки туляремии. Это связано с эпизодическими нападениями клещей или заражением контактным путем — обработка туш зайцев и ондатр, а также пищевым (заражение через контаминированные выделениями грызунов продукты, которые не подвергаются термической обработке) и водным (чаще всего в зоне обитания ондатр). Соответственно развиваются язвенно-бубонная, бубонная и тифоидная форма инфекции. Все эти заболевания наблюдаются в основном в летнее или летне-осеннее время, однако тифоидная форма возможна, хотя и чрезвычайно редко, в зимнее время.

В 1942 г., в меньшей степени в 1943 г. возникла крупная эпидемия туляремии в войсках действующей армии и среди жителей прифронтовых районов. Эта эпидемия была настолько значительна, что борьба с туляремией стала приоритетной задачей военно-медицинской службы и органов здравоохранения. Эпидемия возникла на фоне мощной эпизоотии среди мелких мышевидных грызунов, плотность популяции которых достигла угрожающего уровня. Личный состав войск использовал в качестве подстилки в окопах и блиндажах сено, солому и другие материалы, заселенные грызунами. По данным специалистов военно-медицинской службы, 75—80% заболеваний туляремией характеризовались поражением дыхательной системы (пневмонии и бронхопневмонии), что указывало на доминирование воздушно-пылевого пути заражения. При современной системе уборки урожая (сбор его с помощью комбайнов) возможность массового накопления мелких мышевидных грызунов на полях сводится к минимуму.

В настоящее время маловероятен воздушно-пылевой путь заражения туляремией — он практически не регистрируется (нет позднего обмолота собранного урожая, не используется в больших масштабах сено и солома для различных личных нужд). Как видно из рисунка, заболеваемость туляремией различна в отдельные годы, т. е. очевидна многолетняя динамика уровня заболеваемости людей. По-видимому, это связано с колебаниями численности мелких мышевидных грызунов.

- Читать далее "Структура туляремии. Факторы риска при туляремии. Эпидемиологический надзор за туляремией."