Физиология и длительность жизни эритроцитов

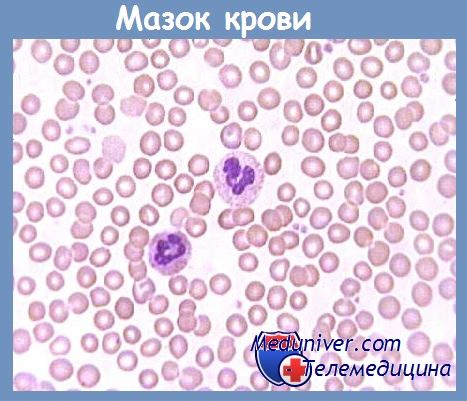

Эритроциты (красные кровяные клетки) образуются в костном мозге из клеток-предшественниц эритро-поэза, содержащих ядра. В кровеносное русло они выходят уже безъядерными с дискоидной формой и не содержащими митохондрий.

В капиллярах эритроциты способны деформироваться, что существенно облегчает их прохождение по микроциркуляторному руслу и обеспечивает обмен веществ и газов с окружающими тканями.

В эритроцитах, недавно вышедших их костного мозга, втечение последующих 1-2 дней еще сохраняются органеллы. Эти клетки называются ретикулоцитами. Среди эритроцитов, продолжительность жизни которых составляет в среднем 110— 120 дней, доля ретикулоцитов обычно 1-2 %.

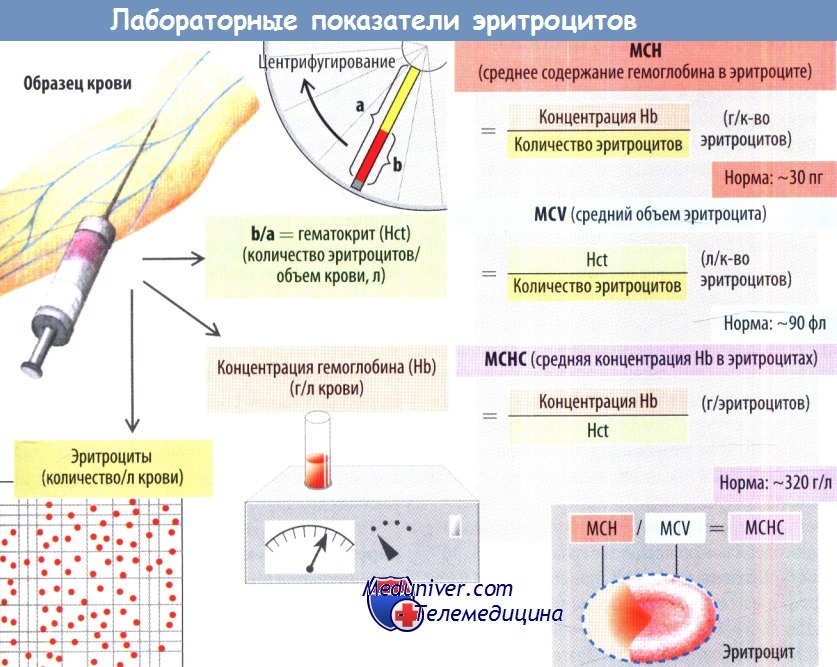

Эритроциты содержат большое количество гемоглобина (Hb). Его средняя концентрация в эритроците [IМСН) в норме составляет 300-360 г/л эритроцитов. Поскольку нормальный эритроцит имеет объем (МСV) 80-100 фл, он содержит 26-35 пг гемоглобина (МСН).

Большое количество гемоглобина значительно повышает внутриклеточную осмоляльность эритроцита, и для того чтобы предотвратить поступление в него воды в соответствии с законами осмоса, внутриклеточная концентрация ионов в эритроцитедолжна быть ниже таковой в плазме. Это достигается благодаря уникальному ферменту Na+/K+-АТФазе, работа которого требует АТФ, образующегося в результате анаэробного гликолиза (т. к. в зрелых эритроцитах отсутствуют митохондрии).

Регуляция объема эритроцита осуществляется с помощью чувствительных к изменению объема ионных переносчиков, способных уменьшать в нем концентрацию К+ и Cl-.

При снижении синтеза АТФ или повреждении мембраны эритроцитов они набухают, а продолжительность их жизни укорачивается (преждевременный гемолиз).

Эритроциты регулярно выходят из артериол в пульпе селезенки и достигают малых пор в синусах селезенки. В этих порах старые и патологически ломкие эритроциты отделяются от общей массы эритроцитов и разрушаются.

Их фрагменты фагоцитируются макрофагами в селезенке, печени, костном мозге и других органах и затем разрушаются (внесосудистый гемолиз в ретикулоэндотелиальной системе, точнее — в мононуклеарной фагоцитарной системе]. Высвобождающийся гем разрушается с образованием билирубина, а высвобождающееся железо используется вновь.

При внутрисосудистом гемолизе высвобождаемый гемоглобин в определенном количестве связывается с гаптоглобином. Это способствует уменьшению клубочковой фильтрации гемоглобина и его элиминации (т. е. уменьшает степень гемоглобинурии).

Видео физиология крови (свойства, показатели) - профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

- Рекомендуем ознакомиться со следующей статьей "Схема причин анемии и нарушений эритропоэза"

Оглавление темы "Патофизиология человека":