Методы диагностики острых лейкозов

Подозрение на лейкоз должно возникать при наличии клинических симптомов и изменений в периферической крови: нормохромная нормоцитарная анемия; количество лейкоцитов может быть различным — низким (менее 5-109/л), нормальным (от 5-109/л до 10-109/л), повышенным (свыше 20-109/л, достигая в некоторых случаях 200-109/л); нейтропения (не зависит от общего количества лейкоцитов); абсолютный лимфоцитоз; тромбоцитопения (присутствует почти всегда); лейкемический «провал» — присутствие бластов, зрелых форм на фоне отсутствия промежуточных форм; при остром миелобластном лейкозе можно обнаружить азурофильные гранулы и палочки Ауэра.

Пункция костного мозга

Пункция костного мозга — основной метод исследования при лейкозах. Его применяют с целью подтверждения диагноза и идентификации (морфологической, иммунофенотипической, цитогенетической) типа лейкоза. Аспирация костного мозга может быть затруднена в связи с его гипоплазией (подавление гемопоэза) и увеличенным содержанием в нём волокнистых структур.

Миелограмма (количественная характеристика всех клеточных форм костного мозга) при острых лейкозах: увеличение содержания бластных клеток более 5% и до тотального бластоза; морфология бластов различна в зависимости от типа лейкоза; увеличение числа промежуточных форм лейкозных клеток; лимфоцитоз; красный росток кроветворения угнетён (за исключением острого эритромиелоза); мегакариоциты отсутствуют или их количество незначительно (за исключением острого мегакариобластного лейкоза).

Цитохимическое исследование — основной метод диагностики форм острых лейкозов. Его проводят с целью выявления специфических для различных бластов ферментов. Так, при ОЛЛ определяется положительная ШИК-ре-акция на гликоген, отрицательная реакция на липиды, пероксидазу, хлора-цетат эстеразу. При острых миелобластных лейкозах — положительная реакция на миелопероксидазу, липиды, хлорацетат эстеразу.

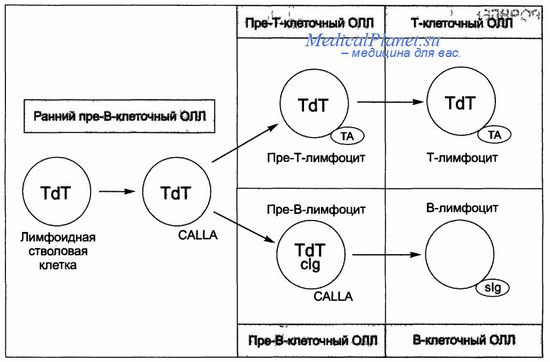

Иммунофенотипирование бластов (проводят автоматизированным методом на проточном цитофлюориметре или иммуноферментным методом на стекле с использованием световой микроскопии). Иммунофенотипирование позволяет определить с помощью моноклональных AT наличие или отсутствие кластеров дифференцировки бластных клеток (CD-маркёры). Его проведение в первую очередь необходимо для точной диагностики ОЛЛ (см. табл. 21-7 и рис. 21-36), а также в случаях невозможности дифференциальной диагностики острых, морфологически не дифференцируемых лимфобластных и миелобластных лейкозов. Это принципиальный момент, поскольку лечение этих форм разное.

Цитогенетическое исследование лейкозных клеток позволяет определить хромосомные аномалии, уточнить диагноз и прогноз.

- Читать далее "Лечение острых лейкозов. Прогноз при остром лейкозе."

Оглавление темы "Лейкозы.":1. Принципы терапии двс синдрома.

2. Гемобластозы. Лейкоз. Общая характеристика лейкозов.

3. Лимфомы. Опухолевый атипизм.

4. Лейкемоидные реакции. Виды лейкозов.

5. Виды острого лейкоза. Клиника острых лейкозов.

6. Методы диагностики острых лейкозов.

7. Лечение острых лейкозов. Прогноз при остром лейкозе.

8. Хронические лейкозы. Хронический лимфолейкоз.

9. Формы и виды хронического лимфолейкоза.

10. Диагностика и лечение хронического лимфолейкоза.