Опухолевые маркёры. Онкогенез.

Опухолевые маркёры опухоли — преимущественно нормальные дифференцировочные Аг гликопротеиновой или гликолипидной природы. Опухолеспецифических Аг в строгом смысле слова не существует. Однако число дифференцировочных Аг многократно увеличивается при росте опухоли. Поэтому эти маркёры используют как дополнение к гистологической оценке новообразования, для выделения лиц с высоким риском возникновения злокачественных опухолей, контроля эффективности терапии и прогнозирования их рецидивирования. В тест-системах при помощи специфических моноклональных AT оценивают концентрацию циркулирующих онкомаркёров в биологических жидкостях организма и их тканевую экспрессию in situ. При цитологической диагностике, особенно в случае опухолей из кроветворных клеток, широко используются дифференцировочные Аг (CD-маркёры), число которых превышает сто.

Клеточно-специфичные маркёры опухоли. Многие опухолевые клетки сохраняют способность к экспрессии веществ, специфичных для их нормальных предшественников. Например, для аденокарциномы предстательной железы характерна высокая активность кислой фосфатазы простатического типа, а также экспрессия простатоспецифичного Аг.

Эмбриональные и плодные Аг опухоли. Некоторые органные опухоли экспрессируют вещества, в норме синтезирующиеся в онтогенезе. Например, гепатоцел-люлярная карцинома и герминомы секретируют фетопротеин (АФП), рак ЖКТ — карциноэмбриональный Аг.

Цитоплазматические промежуточные филаменты опухоли. Выявление маркёров цитоскелета, особенно при помощи моноклональных AT к разным типам промежуточных филаментов — один из наиболее ценных и точных методов диагностики. Например, разные эпителиальные клетки экспрессируют различные кератины. Это же свойство часто сохраняют карциномы. Саркомы экспрессируют виментин — маркёр клеток мезенхимного генеза. В карциномах AT к виментину обнаруживаются только в соединительнотканных клетках и в стенке кровеносных сосудов.

Дифференцировочные антигены опухоли.

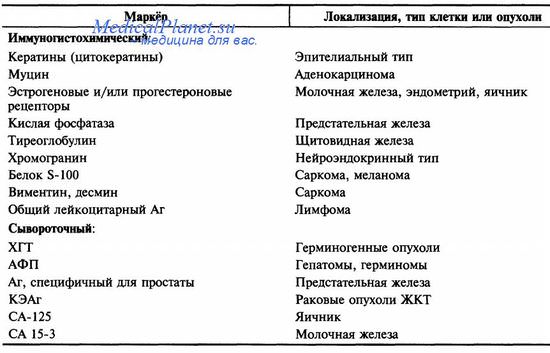

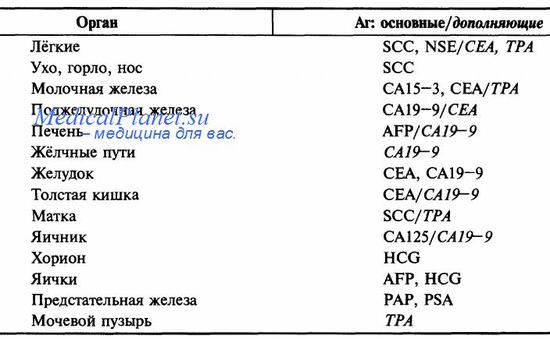

У 2—10% больных имеются метастазы рака при необнаруженном первичном опухолевом очаге (более того, в 15—20% случаев даже на аутопсии не находят первичный опухолевый очаг). В таких случаях важное значение для диагностики первичного очага и последующей направленной терапии приобретает типирование (чаще иммунотипирование) клеток метастазов. В таблице перечислены некоторые иммунные и сывороточные маркёры, присущие ряду клеточных типов.

Иммуномаркёры опухолей

Для идентификации иммуномаркеров наибольшее распространение получили методы иммуноферментного анализа. Некоторые опухолевые иммуномаркёры приведены в таблице.

Онкогенез

Причиной опухолей являются канцерогенные агенты химической, биологической и физической природы, а главным условием, способствующим реализации их действия (фактором риска) — снижение эффективности антиканцерогенных механизмов противоопухолевой защиты организма. В значительной мере это определяется генетической предрасположенностью.

Генетическая предрасположенность к опухоли

Существует не менее 300 так называемых семейных форм злокачественных заболеваний. В ряде случаев генетическая природа предрасположенности к возникновению опухолей определена. К числу наиболее значимых относятся перечисленные ниже.

• Аномалии генов, осуществляющих репарацию ДНК. Это определяет повышенную чувствительность к канцерогенным эффектам ультрафиолетового облучения, химических воздействий, радиации и других факторов.

• Аномалии генов-супрессоров опухолевого роста:

- синдром Ли-Фромени (#151623) - белок р53 (91170; 17р13.105-р12, ген ТР53 Р53);

- делеция 18q21.1 — гена-супрессора опухолевого роста MADH4 при кан-цероматозе толстой кишки и поджелудочной железы;

- канцероматоз множественный 1 (*601728, 10q23, дефект гена ММАС1 [РТЕN) — в различных опухолях с высокой частотой встречается потеря гетерозиготности в 10q23. Продукт гена подавляет рост клеток опухоли, противодействуя эффектам тирозинкиназы и может регулировать распространение клеток первичной опухоли и метастазов.

• Аномалии генов, ответственных за межклеточное взаимодействие, например кадгерина (Е-кадгерин, *92090, 16q22.1, ген CDH1, UVO). Уменьшение экспрессии Е-кадгерина — один из главных молекулярных механизмов, вызывающих дисфункцию системы межклеточных спаек, распространение и метастазирование раковой опухоли.

• Другие генные и хромосомные дефекты:

- нейрофиброматозы I и II типа,

- по крайней мере, 4 локуса, вовлечённых в наследственный рак молочной железы:

- локус BRCA1 (113705, 17q),

- локус BRCA2 (600185, 13ql2-ql3),

- ген ТР53 (191170, 17р),

- ген рецептора андрогенов (313700, хромосома X), мутации в котором вызывают рак мужской молочной железы.

- синдром Гордина—Гольца: базальноклеточные эпителиомы (9q),

- семейный кишечный полипоз: аденомы толстой кишки (5q),

- семейный полиэндокринный аденоматоз,

- лейкозы — зарегистрированы различные хромосомные дефекты,

- различные перестройки в хромосомах 8 и 9 сопровождают многие наследственные формы меланом кожи.

Видео онкомаркеры в норме и при раке

- Читать далее "Химические канцерогены. Этапы химического канцерогенеза."

Оглавление темы "Признаки опухолевых клеток.":1. Опухолевые маркёры. Онкогенез.

2. Химические канцерогены. Этапы химического канцерогенеза.

3. Виды онкогенных вирусов. Виды физических канцерогенных агентов.

4. Трансформация клеток в опухолевые. Онкогены. Онкосупрессоры.

5. Этапы канцерогенеза. Атипизм трансформированных клеток.

6. Метаболический атипизм опухолевых клеток.

7. Общие признаки обменного атипизма опухолевых клеток.

8. Метастазирование опухолевых клеток. Пути и этапы метастазирования опухоли.

9. Рецидивирование опухоли. Опухолевая прогрессия.

10. Взаимоотношение опухоли и организма.